全根先:论红色文化与家风传承

关于文化断层问题的一点思考

全根先

昨天红色文化网发表了我的《家风:历史长河中的精神灯塔》一文,其中提到家风传承中出现的文化断层问题。有朋友问:这一文化断层现象是怎么造成的?这个问题提到很好,但是,要回答这个问题,却不是三言两语能够说清楚的。既然提出来了,那么,笔者不揣愚陋,试作一点回应,不妥之处,恳请指正!

我以为,家风传承中出现文化断层问题,实际上是一个非常复杂的社会现象,也不仅是家风传承,可以拓展到整个传统文化层面,其背后涉及多重因素的交互作用。

一是社会结构与生活方式的急剧变化。20世纪是中国社会大动荡、大变革的一个时代,从上半叶的战争频仍到下半叶的现代化建设,再到21世纪所面临的百年来未有之大变局,其发展之迅速、变化之深刻,历史上从未有过。联系到家庭、家族的发展变化,首先是家庭规模日益缩小,传统大家庭逐渐被核心家庭(父母+子女)所取代,家族成员分散居住,削弱了家族、家庭内部集体生活对家风的传递作用。

二是城市化与人口流动,改变了原来的社会结构和相对稳定的生活方式。年轻人离开家乡到城市工作,物理距离导致家族聚会减少,传统仪式(如祭祖等)难以维持。同时,快节奏的生活方式,家长忙于生计,孩子学业繁重,家庭教育时间被大大压缩,代际交流多停留在物质需求层面,缺乏价值观的深度沟通。不仅如此,代际价值观冲突也在所难免,年轻一代对传统家风的“权威服从”“牺牲奉献”等观念有所抵触。

三是从社会层面来说,传统教育体系发生了很大转变。在大中小学,学校教育的重心发生偏移,现代教育更侧重知识技能和竞争能力,德育相对来说是软指标,缺乏与家庭文化的有机衔接。而在家庭内部,长辈教育权威弱化也是普遍存在。传统社会中长辈的经验被视为权威,而信息化时代,他们的生产和生活经验用处有限,反而他们需要学的东西可能比年轻人还多,而年轻人则更信任网络和同龄群体,长辈的言传身教影响力下降。与此同时,传统文化载体日渐消失,祭祖、家谱修订、家风训诫等仪式逐渐简化或消失,失去了传承的仪式感。

四是传统本身的某些局限性。例如,许多家风家规仅靠口头传递,缺乏系统记录,后代难以追溯其内涵。随着城市化的快速发展,传统社区文化出现解体重组,传统村落或宗族社区日渐消失,使家风失去了外部环境支撑。传统文化中某些观念已不适用于现代,诸如“男尊女卑”“过度强调服从”等与现代平等观念相冲突,易引发年轻一代的反感,甚至导致全盘否定。另一方面,一些传统的东西缺乏创新,未能与现代生活结合,显得脱离实际,在当代消费文化的冲击下显得苍白无力。

总之,家风传承中的文化断层本质上是传统文化与现代性的冲突,是家庭(家族)集体主义与个人主义的张力体现。解决家风传承的文化断层问题,需要从家庭、教育、社会、文化创新等多个维度协同推进:一是在家庭层面,重建代际纽带,创新家庭互动形式,加强家族成员的感情交流,并重塑家庭仪式感,利用节假日、祭祖等场合,进行家风文化传承。二是教育层面,学校可与家庭、社区合作开发德育课程,请老人讲历史,整理家风故事,将家族记忆转化为德育素材。三是在社会层面,有关部门可通过评选“文明家庭”“家风示范社区”等,营造家风传承的良好氛围。

当代家风传承中,应注意几个原则:一是要尊重代际差异,不宜一味追求复刻传统,而是要寻找新旧价值观的“最大公约数”;二是要双向赋能,既让年轻一代理解传统,也要让长辈学习现代思维,以缩小代际间的认知差异;三是要轻量化实践,从微小习惯切入,从小事优越,避免给家庭、年轻人增加太重负担。同时,要充分利用现代科技手段,采用灵活多样的传承方式,避免枯燥乏味的简单灌输,例如通过整理家庭老照片、口述历史等方式。

家风传承本质上是文化传承,把传统文化中有用的东西传承下去,实际上就是“流动的文化基因”在现代化进程中实现创造性发展。

传统文化中蕴含着丰富的人生智慧与德育价值,在现代社会中依然能发挥其积极作用。诸如,家国同构的集体责任感,儒家所倡导的“修身、齐家、治国、平天下”理念,强调个人、家庭与国家的责任关系,可以转化为现代的公民意识;传统文化中的重视孝道,“孝”不仅指物质供养,更强调精神关怀与尊重,有利于促进代际和谐;传统文化中强调诚信为本的处世原则,商业行为中“童叟无欺”,人际交往中的“一诺千金”等,在现代生活中仍然有其重要的价值。与此同时,要需警惕与转化传统文化中的某些内容,剔除封建糟粕,如儒家强调的“三纲五常”,主张绝对服从、性别歧视等,要避免形式主义,避免走过场,看热闹。

另一方面,要发掘红色文化中可用于家风传承的文化元素,主要有:

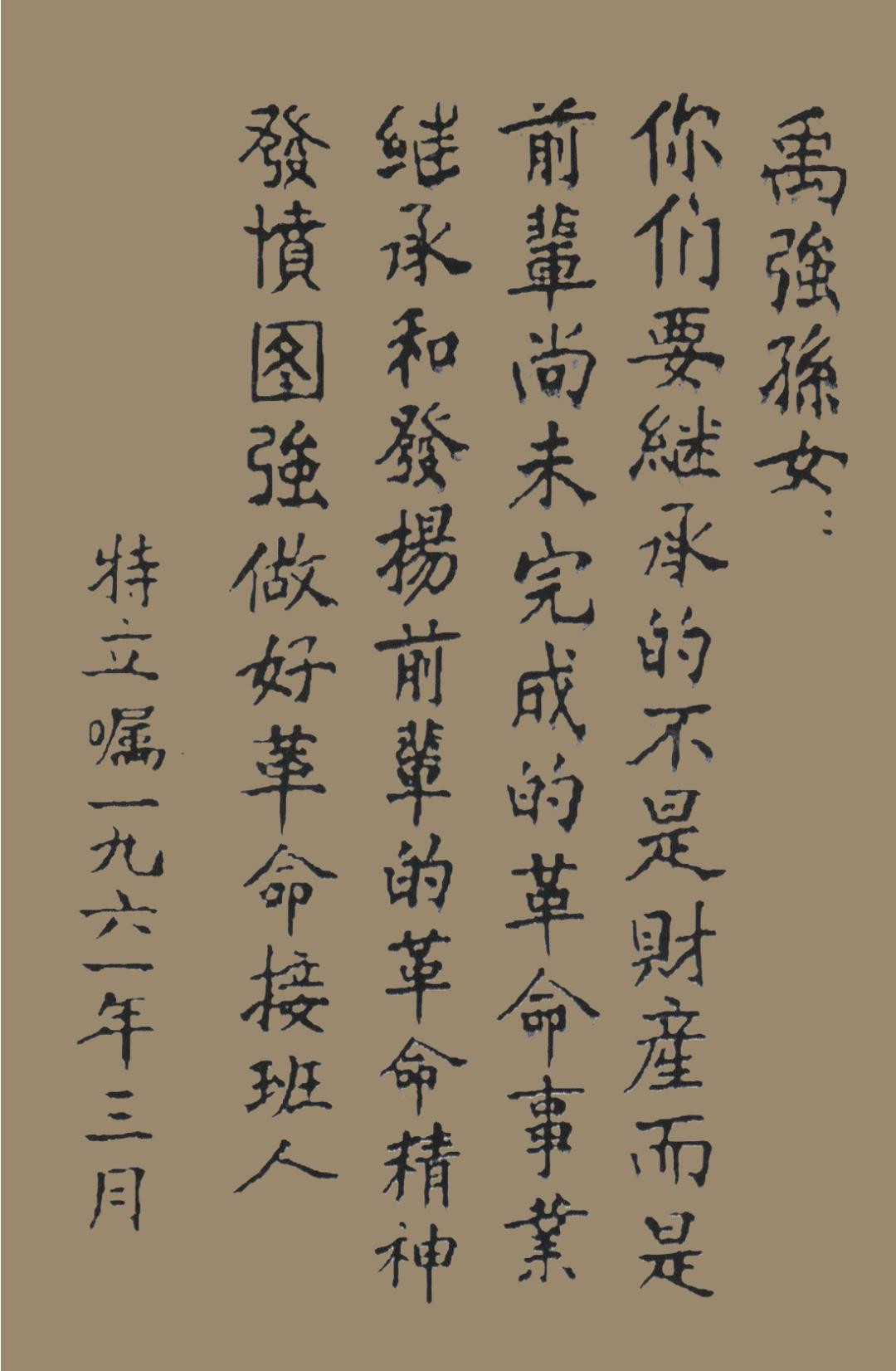

一是红色家书与家训。红色家书是革命先辈对家人的情感表达和思想教育,其中蕴含着深厚的家庭观念和高尚的道德情操。例如,徐特立在家门口书写的“革命第一,工作第一,他人第一”,成为徐家后人的座右铭。这些家书和家训不仅是革命先辈的个人品德体现,也是传承红色家风的重要载体。

二是革命先辈的优良作风。许多革命先辈以身作则,形成了清正廉洁、艰苦奋斗、无私奉献等优良作风。例如任弼时始终以“一怕工作少,二怕用钱多,三怕麻烦人”的“三怕”精神要求自己和家人。这些作风可以成为家庭成员的行为准则,激励后人继承和发扬。

三是参观红色文化遗址与革命先辈故居。红色文化遗址与革命先辈的故居是红色家风的重要物质载体,见证了红色家风的产生和发展,是进行家风教育的生动课堂。

红色家风集中体现了中国共产党人的价值追求和精神理念,具有很强的教育意义。新时代,要大力传承和弘扬红色家风,使其与社会主义核心价值观相结合,帮助家庭成员树立正确的世界观、人生观和价值观,为中华民族的伟大复兴贡献自己的智慧和力量。

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- //www.syxtk.com/wzzx/llyd/wh/2025-02-18/92580.html-红色文化网