劝君莫吹贾平凹

劝君莫吹贾平凹

关 注

优秀的文学作品需要优秀的批评家,作家和评论家之间的关系,很微妙很复杂,相互衍生相互促进,在中国文学史上,有的评论家甚至直接或间接参与了作品的部分创作。金圣叹直接把《水浒》70回后腰斩,成就了最经典的《水浒》版本,毛纶、毛宗岗父子,对罗贯中原著《三国演义》大刀阔斧地改写让小说文本更加凝练。在一个理想的环境,批评本身也可以成为文学作品非常重要的一个组成部分。

但当下的文学批评环境,并不是那么理想。青年批评家蒋泥说:“现在的批评环境、文化氛围太不健康了,各行各业失掉了规则与标准,假冒伪劣产品充实到生活的方方面面”。“长期以来,愿说真话的批评家太少了,作家们才慢慢肆无忌惮起来的”。“一部作品出来,无论多么差,都会有赞扬家出来表扬,甚至是特别著名院校的那些权威赞扬家们出来表扬。越是出名的作家,表扬的声势会越大,唯独最缺理性而批评的声音”。

这其中最典型的作家,就是贾平凹。

1

贾平凹是当代中国重要的作家之一,作为新时期陕西文学三座大山(陈忠实、路遥、贾平凹)中的一座,在路遥和陈忠实相继故去后,有人说贾平凹是活着的“大师”和“传奇”。

毫无疑问,贾平凹是一个极富才情的作家,新时期刚开始,当文学界普遍还在伤痕文学的回忆和呼喊中抚摸伤痛、控诉罪恶时,贾平凹以一个山地青年天真的眼睛发现了爱和美。他的《满月儿》、《果林里》被誉为“林中月下吹奏着一支清新动人的柳笛”,之后的“商州”系列、《浮躁》、《高老庄》等让他声名鹊起,《白夜》、《土门》、《高老庄》、《怀念狼》等陆续出版。而小说《秦腔》也终于了却了作者的一桩心事获得了矛盾文学奖(在此之前,路遥和陈忠实已经凭借《平凡的世界》和《白鹿原》获得了该奖)。贾平凹本人的文学和社会地位更是扶摇直上,与之相伴随的是文学评论界对他的评价愈来愈高,他的字也越卖越贵。

我还比较喜欢贾平凹早期的作品,从其早期小说《满月儿》的清新,到《火纸》中主人公丑丑之死的令人撕心裂肺的痛,散文《人病》中的世态炎凉,《祭父》中子欲养而亲不待的生离死别,都很触动人心。贾平凹的文字深得“荷花淀派”代表作家孙犁老先生的精髓并时有创新。其早期小说《浮躁》写出了改革开放之初乡村发生的潜移默化的变化,体制的松动,旧秩序的动摇和人心点燃的希望。但从90年代初开始,那个曾经的贾平凹就和读者渐行渐远。

2

1993年,贾平凹的长篇小说《废都》出版。从某种程度上讲,《废都》的出版,是一件具有标志性意义的事件,它标志着在写作领域娱乐道德观开始取代行善道德观,标志着利己的私有利己的形态化写作开始取代公共利他的社会化写作,标志着理性、道德、责任和良知的全面崩溃,标志着服从市场指令的写作倾向和出版风气的形成。

相比于路遥和陈忠实,贾平凹的写作是一种极度私有形态的写作,私有形态的写作本质上是一种自恋性的写作,就是把作品写成几乎只与作者有关的事象体系。所以,《废都》中的庄之蝶在许多方面都太像他的塑造者,贾平凹通过对庄之蝶的名气及性方面的吸引力和征服力的夸张性的叙写,象征性地满足着自己的自恋。“名”在《废都》中是一个至关重要的叙事元素。一切人都因“名”而来,一切冲突都因“名”而起。作者赋予了庄之蝶的“名气”以推动小说情节延展的驱动力量。但贾平凹对庄之蝶的“名”的渲染是夸张的、过度的。他并没有写出庄之蝶得此大“名”的真实性与合理性。事实上,他之所以这样渲染庄的“名气”,正是因为他自恋性地、不切实际地夸大了作家这一角色身份在世俗社会层面的影响力量。

大约是从《废都》开始吧,甚至还要再早一点,贾平凹的文字越来越“脏”,性和人体器官成为贾平凹作品中的重要内容,在贾平凹的笔下,花花草草,常常都与性有关。据文学批评家李建军的不完全统计,在《怀念狼》这部不足二十万字的小说中,“写及屎及屙尿、尿及溺尿的事象多达13次,写及屁股、屁眼(肛门)、放屁、洗屁股、痔疮的事象多达14次,写及人及动物生殖器及生殖器隐匿与生殖器展露的事象多达20次,写及性交、手淫、强奸10次,写及尸体4次,脏裤头4次,总共70余次,平均不到4页,就写及一次性歧变事象”。

这样让人恶心,严重降低了作品艺术审美价值的描写在贾平凹小说里随处可见,这样的阅读让人不禁要问:小说是什么?小说难道只是对乡村病象和乡村民俗的展示吗?小说只是黑暗社会现实异化了的触感器官吗?小说只是变态的情绪宣泄和空洞的场景描写吗?但遗憾的是一些文学批评家们对此视而不见,在那些丧失良知的文学批评家们的眼中,凡是有名气作家的作品,都是优秀的作品。哪怕像《废都》里那样自恋病态的此去略去多少字,哪怕像《怀念狼》那样肮脏龌龊,变态的性描写,都会被批评家们吹捧成人类的精华和乡村的史诗。

还好,还是有一些有良知的文学批评家对贾平凹作品提出了中肯的批评,《废都》发表后,德高望重的杨宪益先生就在一首题为《有感》的打油诗中,表达了他对《废都》的评价:“忽见书摊炒《废都》,贾生才调古今无。人心不足蛇吞象,财欲难填鬼画符。猛发新闻壮声势,自删辞句弄玄虚。何如文字全删除,改绘春宫秘戏图。”

3

《废都》、《怀恋狼》之后,贾平凹的创作一直沿着这条路,《古炉》、《带灯》、《极花》等小说的陆续推出让他成为中国当代最为高产的作家之一,而文学评论界对贾平凹一路紧跟而来的吹捧赞誉更是让人瞠目结舌,尤其体现在了他近十几年来最为重要的作品、获得第七届茅盾文学奖的《秦腔》,也让我们普通读者看到了一幅活生生的“当代文坛现形记”。

2005年3月,贾平凹完成长篇小说《秦腔》,这是他本人极为看重的一部作品,书一出版,贾平凹便紧锣密鼓、精神百倍地开始了南下和北上的“外交行动”。当年3月,穿着牛仔上衣的贾平凹出现在了由复旦大学中国当代文学创作研究中心、《文学报》和《收获》杂志社联合举办的“贾平凹作品研讨会”上。但在我看来,这次会议与其叫做“贾平凹作品研讨会”,倒不如叫做“贾平凹作品吹捧会”更加符合会议的实际。在这个会上,我们看见了古今中外罕见的,肉麻的吹捧:“我们都在关注‘三农’问题,而贾平凹用形象化的语言来描述农村的现状,包括基层政权问题,农民生存状况问题,宗族问题,农民进城打工问题等等”、“贾平凹是排除观念性的介入来写作品的,无论是从政治学还是经济学、社会学、历史学、文化学、民族学的这些角度来讲,都会大有收获”。在这些专家们的眼里,贾平凹的长篇小说《秦腔》,简直比《资治通鉴》还《资治通鉴》,比《大英百科全书》还《大英百科全书》。贾平凹的御用吹鼓手和“新闻发言人”孙见喜说:“我觉得,过去有人说贾平凹是大师,但那时我觉得贾平凹还没有大师气象,还谈不上是大师,但是这个作品出来后,我觉得贾平凹真是大师”。更为可笑的是,某教授发言说:“一看《秦腔》这个题目我就知道是一个大作品”,“在80年代后期,我个人有一个浅显的看法,认为越是看起来看不出什么东西的作品恰恰是有深度的,对于批评的挑战是越大的”。

莫非这位教授比《西游记》里火眼金睛的孙悟空还要厉害,连贾平凹的作品读都还没有读,光看书名就知道是一个大作品?一看题目就断定该作品是好作品,这样的评论家,简直就像一看长相就开始判案的法官一样,人间不知道将会制造出多少冤假错案?

紧随这次会议之后北京的研讨会上,对贾平凹的吹捧达到了前无古人、登峰造极,令人浑身起鸡皮疙瘩的地步。有与会专家说贾平凹对乡土的描写已经和沈从文、鲁迅并驾齐驱,有人说:“即使把《秦腔》放在世界文学丛林,比如说德格拉斯的《铁皮鼓》、福克纳的《喧哗与骚动》和辛格的作品,放在这些作品中间它也是毫不逊色的”。

但事实是怎样的呢?作为一个普通读者《秦腔》这本小说我读起来十分费劲,拖沓冗长,事无巨细,唠唠叨叨,神神经经,啰啰嗦嗦,简直让人读不下去,我想可能是自己水平太差读不了贾先生的大作。还好有一些不是吹鼓手的专业文学批评家,他们也谈了自己读《秦腔》时的感受。评论家雷达说:“由于书中细节描写繁琐,有引生、夏天智等人物多达30余众,而且人与人关系复杂,使得我常将人物张冠李戴,通常要将前后文反复对照才知所以。此外,大面积的乡村鸡零狗碎的琐事,让人读来感到厌烦”。评论家李敬泽说,他为读《秦腔》竟一度发火,不得已只好请一位陕西朋友用陕西方言为其朗诵,这才深得其意蕴。

据清华大学教授肖鹰回忆,2005年贾平凹写出《秦腔》的时候,上海和北京的几十位评论家都一致为贾平凹叫好,而且不允许有人来砸场子。有人写了批评文章,就遭到明里暗里的打击。这样的事在中国文坛发生,让他感到很悲哀。

王小波在《万寿寺》里说: “一切都在无可挽回地走向庸俗。”长期以来,围绕在贾平凹身边那些所谓的批评家们于无形地结成了一个利益共同体和一条“统一战线”,即共同对贾平凹的批评者大泼脏水,于是,贾平凹在孙见喜、韩鲁华、孙新峰们长年不断的捣鼓吹捧中变成了中国文坛最大的一尊神像,随手翻开众多的报刊杂志,研究和吹捧贾平凹的文掌汗牛充栋,他被誉为“鬼才”、“大师”……许多人对其崇拜得五体投地。在这样的情况下,谁要想发表批评贾平凹的文章,不但会被贾平凹的文学批评“亲友团”和粉丝们骂得狗血淋头,而且还会被扣上借机出名,专咬名家等一顶顶恶毒的大帽子。令人遗憾的是贾平凹本人面对批评的态度和另一位当红作家余秋雨一样,都将批评者斥之为借机炒作。

在中国当代的作家中,我最佩服的就是像贾平凹这样的作家,无论写出多么烂,多么垃圾的作品,都可以无条件地让批评家们俯首帖耳地拍手叫好,甚至心甘情愿地跪倒在贾平凹面前,称其为“大师”。对此,著名批评家朱大可先生痛心疾首地说:“我现在基本不读文学作品,我跟文学的离婚已无可挽回。这不是因为我辜负了文学,而是文学辜负了我的期望”。

4

贾平凹是新时期乡土文学的代表作家,他笔下的山水和土地是我最熟悉的,就20世纪乡土文学的创作模式来说,有鲁迅的批判国民性式,沈从文的乡土温情式,张炜、陈忠实的寻根秘史式,路遥的诗性现实主义奋斗式,但贾平凹的作品是什么呢?他始终把自己放置在乡村生死场的外边,并没有进入到乡村的里边,他以写作成名走出农村,然后以高高在上的姿态来俯瞰贫穷乡间的芸芸众生。他的笔下充斥着风花雪月的趣味,他玩味着汉唐文化的根雕泥塑,他对于农村生活采取了美化与修饰,他甚至已经堕落到对于苦难现实的麻木和把玩。和陈忠实、路遥想比,贾平凹缺乏一种厚重,一种良知,一份温情,他没有能代表他所生活和依存的土地上的精神。

贾平凹的另类乡土文学让人不仅思考文学倒底是什么?如果遗忘了对人、人性、生命和死亡的关怀,如果没有了对于真、善、美的坚信,没有了对人的基本同情和爱,没有对芸芸众生生老病死的悲悯,会有怎样的文学创作?

文学是人类心灵的外化,是精神主体对外部世界的投射和观照,当我们读了托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、莎士比亚、雨果、曹雪芹、鲁迅、沈从文等作家的作品,再来读贾平凹的小说,看看他究竟创作了什么样的作品?如果套用19世纪经典现实主义作家的标准看,贾平凹小说里有丰满的人物吗?有真挚的感情吗?有丰富的意蕴吗?如果套用20世纪经典现代义作家的标准看,贾平凹作品有对现代人存在困境的深入探究和反思吗?

没有,至少我和很多普通读者没有看到。

5

面对浮躁喧哗的文坛创作,如何承受“诸神纷争”的精神真空?文化传统如何面对现代化的挑战?如何面对人性的幽暗?如何重新建构荒荒的精神家园?如何真实描写现代人生存的状况?这一切的一切,在贾平凹的小说里,我们可以看到他对现实的失语,缺乏对基本生活意义的体验和建构,也缺乏对基本价值的坚定信念和对读者精神力量的信任,这使贾平凹的作品只有一个结果:喃喃自语和风花雪月,极度的自恋、功利,变态的审美,无限的绝望和荒凉,没有一丝精神亮光,更缺乏悲剧应有的力量。

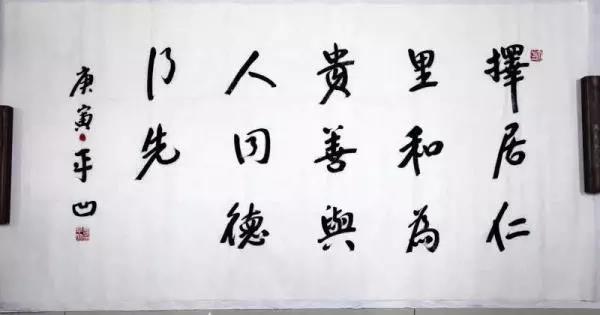

孙犁老先生当年为贾平凹散文集作序言时说:“人之一生,要经得住清苦和寂寞,忍受得了污蔑和污辱,要之,在这条道路上,冷也能安得,热也能处得;风里也来得,雨里也去得……那一些经不起考验的,到头来往往是跳梁小丑。”孙犁一生承受了这一切,他的一生是耐得寂寞的一生,这是文人可贵的节操。而贾平凹呢,这个当年“静虚村”里念着“贵在虚静,疏瀹五藏,澡雪精神”的现代庄之蝶他被脚下名利的绊子绊倒了,被名缰利锁缠住的贾平凹,现在简直是无所不能。他既要忙着写字,又要忙着画画,需要贾平凹字画的人太多,并且写字和画画远远比写小说挣钱快多了。这成了一个反讽,一切都透着假,这样虚假的灵魂怎能承担一个时代的责任?

鲁迅先生说:“中国的文人,对于人生,──至少是对于社会现象,向来就多没有正视的勇气”。作家是社会良心的基石,一旦缺少了起码的良心和责任,社会也就失去了前进动力的一个重要轮轴。哈罗德·罗森堡在《荒野之死》中说:“一个时代的人们不是担起属于他们时代的变革的重负,便是在它的压力之下死于荒野”——任何一个时代的人们都必须承接起属于自己的历史的任务,否则就只能从历史的版图中消失,被时代迅速抛弃,并不以他们的意志为转移,无论他怎么试图彰显自己。

在互相吹捧的评论风气里,我们期待真诚文学批评的回归,呼唤文学批评真正荆棘的刺痛,正如考琳麦卡洛在《荆棘鸟》的结尾中所说:“当我们把棘刺扎进胸膛时,我们是知道的。我们是明明白白的。然而,我们却依然要这样做,我们依然把棘刺扎进胸膛”。

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- //www.syxtk.com/wzzx/llyd/wh/2017-12-03/47544.html-红色文化网