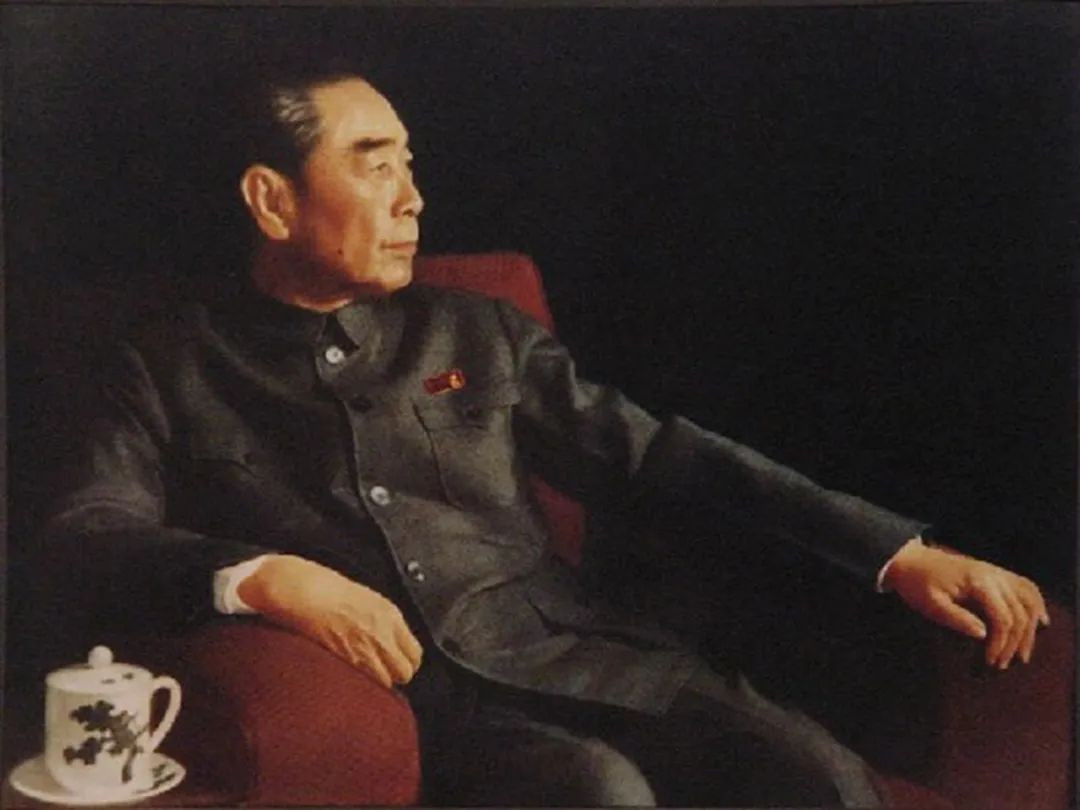

周总理:自我革命的表率

中国共产党为顺利推进革命和建设事业,始终坚持真理、修正错误,敢于正视问题、克服缺点,勇于刮骨疗毒、去腐生肌,从而实现党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高,永葆党的纯洁性、先进性和生机活力。在这方面,老一代革命家周恩来堪称表率。

一切需要购房者均须经审查批准

新中国成立前后,由于大量机关迁入,常住人口增加,北京市内住房紧张问题尤为突出。为了多增加房屋,一些机关采取了一些不合理的方式,引起了群众的不满。

1949年6月16日,北京大学工学院院长兼教授马大猷、医学院教授张昌颖、理学院教授张宗燧、法学院教授陈振汉联名给周恩来上呈报告书,反映他们所住韶九胡同八号宿舍的租赁与居住情形。

原来,韶九胡同宿舍的主人,是原国民党北平市工务局局长谭炳训之妻王志宏。北京大学后将该房产租赁下来,作教职工宿舍。

6月9日,北平市军事管制委员会房屋管理委员会以“韶九胡同八号宿舍因敌产纠纷问题尚未解决及该房主为逃亡户”为由,决定由军管会房管会代管,通知北京大学立即让出。北京大学要求由学校转租或请求另拨宿舍,未得批准。当天下午,房管会人员带着武装警卫在该住所门上贴封条和接管布告,并说房管会要在此处办公,要马大猷等人迁出。经马大猷等人的反复交涉,除所居卧室可保留外,其他房间必须立即腾出。马大猷等人只好联名上书周恩来,请求能将韶九胡同八号拨予北京大学作宿舍,或者指拨他处房屋,以便他们安心工作。

军管会房屋管理委员会处置马大猷等人房屋一事传到了毛泽东那里。他指示周恩来负责查实此事。6月22日,周恩来在马大猷等人的报告上批示:“如军管会房屋管理委员会处理情形,确如此报告所写,则手续办法上均有不妥”。他将报告和批示转给时任中共中央华北局第二书记、华北人民政府副主席薄一波,请他“速查告”。

马大猷等人反映房屋被占一事从一个侧面反映了当时机关住房紧张的问题。随着各机关工作的有序开展,住房问题更加紧张。一些政府部门为了解决干部职工住房问题,大量购房,有的甚至高价抢购,引起北京房价猛涨。这个问题引起了周恩来的重视。共产党进北京城不久,新中国也刚刚成立,这种情况如果得不到控制,会影响党和政府在人民心中的形象。

1949年11月1日,周恩来就政务院直属单位购房问题签发通令:“最近许多机关购买房屋,竟有以高价抢购以致影响房价飞跃上涨,此等情事,殊为不当。兹特通令所属各委、部、会、院、署、行,并转知各该管局、处等机关,一切需要购买房屋者,均须向本院呈报房屋情况价目,经本院指定之机关审查批准后,始得购买,否则以违法论。”

通令发出后,有效遏制了一些政府部门高价抢购房屋的势头。周恩来开始思考从根本上解决房屋紧张的问题。在当时,统筹房屋资源、按照一定规则进行分配,是解决各机关住房问题紧张的唯一办法。

在周恩来的指导下,政务院成立了房屋统筹分配委员会。11月5日,政务院房屋统筹分配委员会召开成立会议,中央人民政府委员会办公厅主任、政务院代秘书长齐燕铭传达政务院决定成立政务院房屋统筹分配委员会的经过及工作原则和任务,会议还通过了《房屋统筹分配中若干问题》报告及附件《政务院房屋统筹分配委员会成立会议记录》。11月7日,房屋统筹分配委员会将这两个材料报送周恩来。

11月8日,周恩来在审改这两个材料时,对《房屋统筹分配中若干问题》中有关“房屋统筹分配须有下列几项原则”作了大量修改,形成了五点原则。

改毕,周恩来将此件及附件送政治局各委员,以及政务院财经委员会副主任兼财政部部长薄一波、北京市市长聂荣臻、中共中央办公厅主任杨尚昆、中央人民政府委员会办公厅副主任乔冠华等人审阅,于次日向中央政治局报告。

新中国成立之初,周恩来及时、果断在房屋问题上作出要求,出台指导意见,对保障机关用房、平稳首都房价、安定居民生活等方面都有重要作用。

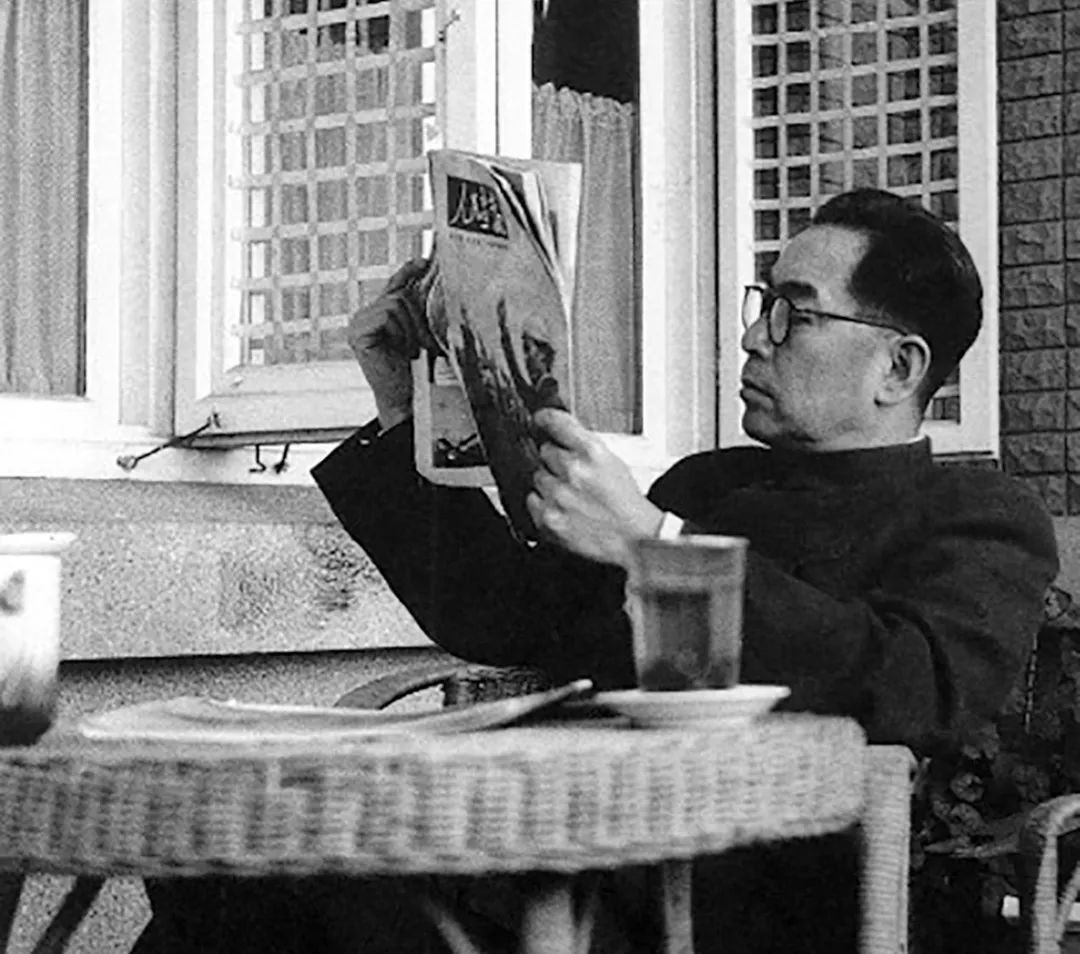

不准请客送礼

礼尚往来一直是中国人的传统。一般来说,单纯以沟通感情为目的的礼尚往来是没有什么问题的。但是,如果身为党的领导干部,在频繁的礼尚往来中难免会出现腐败问题。周恩来对这种看似小事的现象有着清醒的认识,他曾多次“拒礼”,率先垂范,为党内作出了榜样。

1949年12月30日,周恩来主持政务院第十三次政务会议,讨论通过关于新年和春节期间各级政府工作人员不得宴客、收送礼物、相互拜年的规定和一些任命名单。次日,周恩来签发政务院公告,明确规定:“兹规定各级人民政府工作人员,在元旦和春节,除放假外,一律不许宴客、收送礼物,并不相互拜年。”

新中国成立刚刚三个月,百废待举,作为一国总理,周恩来可谓日理万机。逢年过节,中国人有走亲访友、互送礼物的传统。这本是人之常情,可在周恩来看来,党内如果借此收受礼物,就会影响党和政府在人民中的形象。因此,在迎接新中国第一个元旦和春节的前夕,发出这个公告是十分必要的。在周恩来等领导人的严令之下,新中国成立后的很长一段时间内,祝寿、送礼等现象被坚决遏制住。

1960年,全国各地普遍出现粮食紧张的局面。这年10月,青海省为了要求中央给他们调进粮食,便送来了五万斤鱼。此前,各地也相继出现直接或者以各种名义向上级单位送礼等现象。这种情况引起了周恩来的重视。

在10月10日召开的书记处会议上,周恩来发了脾气,批评了青海送鱼事件。他当即指示李富春起草一个通知,制止送礼之风。

10月23日,周恩来又指定习仲勋、齐燕铭等起草一个关于不准请客送礼和停止新建招待所的通知稿。这个通知稿经毛泽东、刘少奇、陈毅、谭震林、李先念核阅后,于11月3日以《中共中央关于不准请客送礼和停止新建招待所的通知》为题正式发出,作出五项具体规定。

就在通知发出后不久,周恩来故乡淮安县就发生了一起“顶风作案”的事情。原来,淮安县委负责人考虑到周恩来和邓颖超工作劳累,便给他们寄了一些土特产滋补身体。对家乡人民的心意,周恩来自是心领;但对淮安县委违反中央通知精神的送礼行为,周恩来提出了严厉批评。

1961年1月16日,周恩来指示办公室同志给淮安县委写了这样一封信:

你县送给周总理和邓大姐的藕粉、莲子、馓子、工艺品以及针织品都已收到了。你们对周总理的热爱和关怀,他们是知道的,但是周总理和邓大姐认为,在中央三令五申不准送礼的情况下,你们还这样做是不对的。现在总理和邓大姐从他们的薪金中拿出一百元寄给你们, 作为偿付藕粉、莲子、馓子、工艺品的价款,其他的一些针织品等以后有人便带给你们。总理并指示将中央关于不准请客送礼的通知寄给你们一份,请仔细研究,并望严格执行。

周恩来写给淮安县委的书信。

信不足200字,却意味深长。信中的“拒礼”艺术值得我们细细品味。首先,周恩来对家乡人民的心意表示了感谢,然后根据实际情况作出了处理。对一些运输过程中容易变质的食品,周恩来留了下来,并支付100元作为“价款”寄给了淮安县委。当时周恩来工资不过404.8元,100元着实不是个小数字。对比较容易保存也不易损坏的工艺品,则原封不动地退回。最后,为了说服教育淮安县委干部,周恩来指示工作人员寄了一份刚发布的《中共中央关于不准请客送礼和停止新建招待所的通知》,请他们认真学习,引以为鉴。一封“拒礼”信,既体现了坚持原则的精神,又充满了深厚情谊;既婉转批评,又谆谆教导,令人感动和信服。

对祖居“约法三章”

周恩来是江苏淮安人。新中国成立后,为了纪念他对中国革命和建设事业作出的贡献,家乡人民出于感情,多次要求修理周恩来的祖屋,将其辟为公开参观地。周恩来非常感激家乡人民,但对这种用公家钱款修理自家房屋的事,他多次予以拒绝,绝不利用职位为自己谋取任何利益。

1953年初,周恩来将八婶母杨氏接到北京住了一段时间。在聊家常时,周恩来得知地方政府要维修他家破损倒塌的房子。在送杨氏回乡前夕,周恩来找来中央办公厅警卫局干部王雨波谈话,委托他护送杨氏回淮安,并办理几件事,其中一件就是要转告当地政府不要修理他的旧居。

淮安县委和县政府根据周恩来的意见,最后作了维持现状、继续作为民用(仍由周恩来的堂弟媳陶华一家和其他市民居住)、不建纪念馆的决定。

周恩来故乡旧居年久失修,加以修理也在情理之中。但由于周恩来的坚持,淮安县委只好作罢。五年后,周家旧居实在破旧不堪,淮安县动了再次修理旧居的念头。陶华来信将此事告知了周恩来。周恩来当即指示工作人员给淮安县委打电话,表示万万不可。为了进一步表明态度,1958年6月29日,周恩来还专门致信时任淮安县副县长王汝祥并转淮安县委,再次告知万万不可修理旧居一事。

同年7月,王汝祥代表淮安县委、县政府进京向周恩来汇报工作。谈话中,周恩来再次强调了不许重建家中旧居一事。王汝祥解释说,不是重建,是修理。房子年久失修,快要倒塌了,淮安县委只不过是要把房子扶扶正。况且,周尔萃(周恩来的堂侄)当兵了,淮安县委这么做,也是拥军优属应当做的工作。周恩来表示,房子倒了,就把它拆掉。无论如何,也不能留作纪念!

两年后,中共淮安县委书记处书记刘秉衡再次代表淮安县委、县政府进京向周恩来汇报家乡工作。在交谈中,周恩来又一次语重心长地交代说:“你们的心情我是理解的。我的故居不要留在那里让人参观!如果有人参观,就请他们去韶山瞻仰毛主席的故居。我家的房子可以公用,办托儿所、办学校,或者做生产车间都可以。祖坟可以深埋,不要占地,不要影响机耕,上面还可以种树、种庄稼。”

邓颖超非常支持周恩来这种做法。在第二天宴请刘秉衡等人的席间,邓颖超对处理周恩来家祖屋问题严肃地交代说:“咱们每个共产党员都要听党中央的。恩来同志是党中央副主席啊,你们要按他的意见办,听他的。”

直到晚年,周恩来还一直关注祖居维修的事。1973年11月17日,国务院办公室负责人吴庆彤打来电话,转达了周恩来的三条指示:

(一)不要让人去参观;

(二)不准动员住在里面的居民搬家;

(三)房子坏了不准维修。

从此,周恩来对祖居的“约法三章”就在干部群众中传开了。

周恩来逝世后,淮安祖居的维修一事再次被提及。1976年11月25日,邓颖超给周尔辉(周恩来的侄儿,其父周恩硕是周恩来的堂弟)、孙桂云(周尔辉的妻子)并淮安县委领导写了一封信,再次声明了不要维修祖居。

对淮安的祖宅如此,对绍兴的祖宅也是如此。周恩来祖籍浙江绍兴。在绍兴城内,还保留着周家祖宅百岁堂。百岁堂位于绍兴城内的劳动路东端,明代建筑。百岁堂西轴线第二进楼屋,便是周恩来祖父的家产。新中国成立后,绍兴人民政府出于对周恩来的爱戴,多次请示要求修缮房屋。对此,周恩来一概不许。1959年,绍兴人民政府对百岁堂作了一些小规模维修,周恩来知道后,指示工作人员查问,并指示:不要去参观,房子可以给国家派用场。后来,绍兴人民政府将百岁堂改为绍兴鲁迅图书馆。

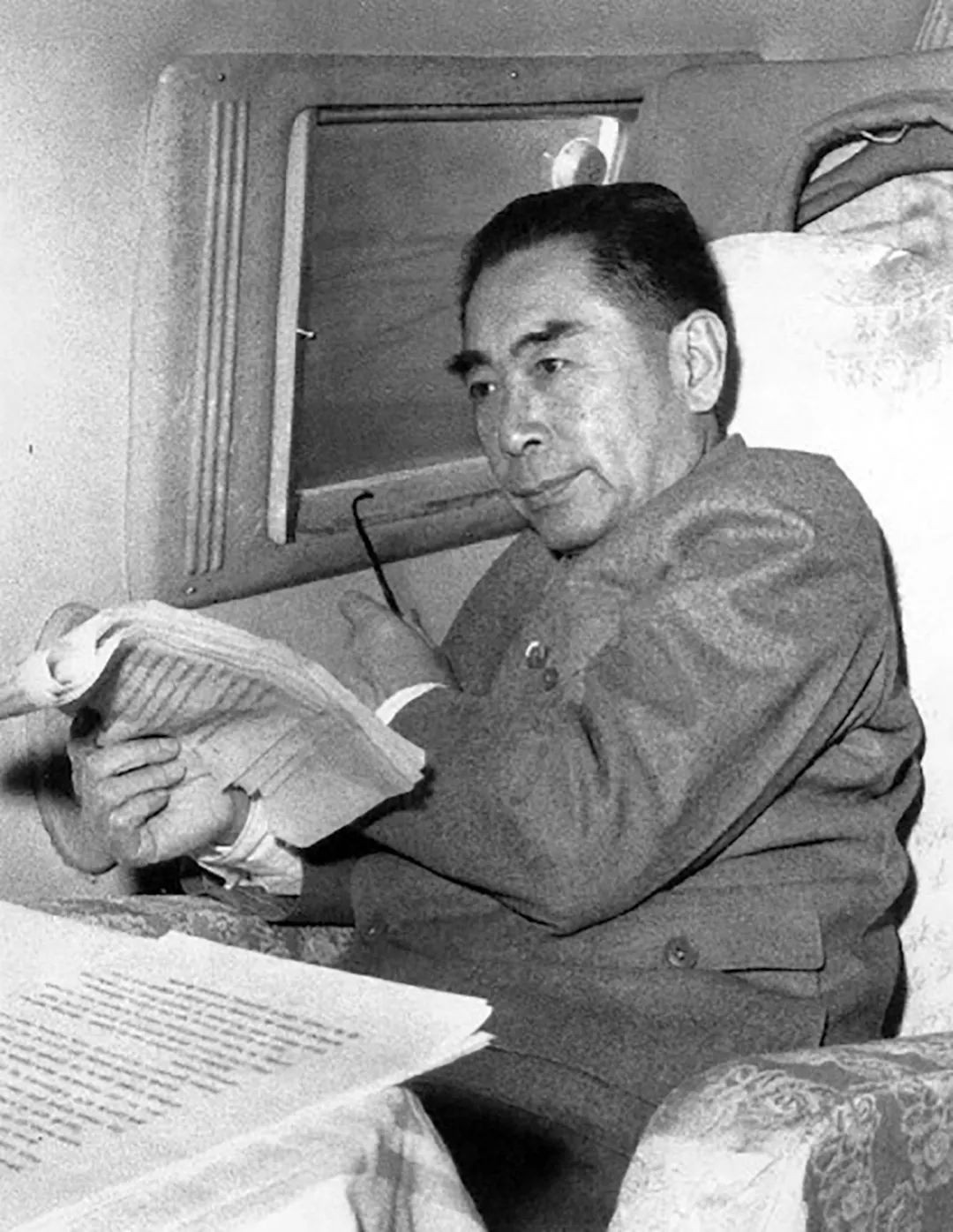

写给淮安县的三封书信

家庭是社会的基本细胞。注重家庭、家教、家风建设,历来是我们党所倡导的。从今天保存在江苏省淮安市淮安区档案馆里周恩来写给淮安县的三封书信中,就能看到周恩来在对待“个人家事”时不徇私情的态度。这三封书信都是周恩来因给八婶母治病及办理后事等要求当地政府不要过度干预而写的。

周恩来的八婶杨氏,1877年生于宝应县天平大镇一户农家。她嫁到周家时,周家已经败落。1907年夏天到1908年初,周恩来的生母万氏、嗣母陈氏先后去世。当时,周恩来的父亲周劭纲又在外谋生。10岁的周恩来在清江浦无法生活,只好带着周恩溥、周恩寿两个弟弟回到老宅。八婶母成了周恩来的实际监护人。周恩来的八伯父周贻奎得过小儿麻痹症,留下腿疾,自己没有经济来源。八婶母既要照顾周贻奎和自己的儿子,还要照顾周恩来三兄弟,六口人生活十分艰难。

八婶母虽是周恩来的婶娘,但两人感情甚笃,情同母子。1950年夏,已经是一国总理的周恩来在百忙之中将八婶母接到北京,以尽孝心。在北京的两个多月里,周恩来和邓颖超多次探望她,并带她游览名胜古迹。一家人在一起,其乐融融。1953年夏,周恩来再次将八婶母接到北京住了一个多月,后又让人护送其回到淮安。行前,周恩来还特意让工作人员转告当地政府:八婶母的生活再不要政府照顾了,由他本人每月汇寄生活费。

八婶母年轻时受了太多苦难,新中国成立后虽然生活安定下来,但已经重病缠身,晚年患上乳腺癌。这在当时的医疗条件下是不治之症。她在淮安县人民医院住院治疗时,县委把病情及时向周恩来作了报告。得知八婶母病情,周恩来非常难过。1956年10月29日,他复信淮安县。

淮安县人民委员会:

前几日接到县人民医院一信,知我婶母的病最近又重复发。陶华来信说你们也常派人去看望和给治疗。谢谢你们亲切的关心和照顾。

我婶母的病我们知道是无法治疗,今后一切治疗还要麻烦你们(请县人民医院治疗好了),不要向外地转治。如果治疗无效,一切后事也请你们代为办理,但要本着节约和简朴的精神办理。现寄去人民币贰百元作为治疗和办理后事的费用。如不够时,请你们先垫付,事后来信说明支付情况,我再补钱去。此致敬礼!

周恩来

一九五六年十月二十九日

信中的陶华是八婶母的儿媳妇。从这封短信中可以看出,周恩来虽然对八婶母情深意重,但并没因为自己身居高位使其转院到医疗条件更好的大城市,而是给出了就地治疗和后事从简的指示,还主动要求承担全部医疗和丧葬费用。信末,周恩来又加写一句:“此信请转人民医院负责同志一阅,不另附信。”

1956年底,八婶母病逝。淮安县委将这一不幸消息报告给周恩来后,他当即给淮安县邮汇了200元钱。按照当时的物价,这是个大数目。但周恩来还是担心因为八婶母的事花了公家的钱,就委托邓颖超给淮安县负责人写了一封信,信中说:“我们的婶母亡故的后事,承你们照料办理,深为感谢。前寄费用,如有不足,请告知,当由我们寄还。”

1957年3月13日,周恩来又让秘书回了第二封信。

淮安县人民委员会负责同志:

总理伯母去年逝世后的善后费用,请你们将费用单据邮寄我室呈总理,总理说由他工薪扣除汇寄你们。

致

敬礼!

一九五七年三月十三日

收到淮安县的单据后,1957年4月19日,周恩来第三次复信。

淮安县人民委员会负责同志:

来信收到,几年来你们对我伯母的照顾与关怀,尤其在她患病、住院治疗期间,为了她的健康、住院治疗,的确给你们增添了不少的麻烦,今特向你们表示谢意。

我伯母家现还有陶华等人,今后她的生活费用均由我这儿接济,请当地政府对她勿再予照顾。现寄去为安葬我伯母善后费用所欠尾垫款二十五元,请查收。

致

敬礼!

周恩来

一九五七年四月十九日

周恩来给淮安县的三封“家书”,流露出对亲人的深情厚谊,但又不因自己总理身份对家乡政府颐指气使,要求他们对亲属特殊照顾;而是要求他们不要接济自己的亲人,与他们在费用上“斤斤计较”,唯恐增加了他们的负担,至今读来,仍令人喟叹不已。

党的十八大以来,全面从严治党探索出依靠党的自我革命跳出历史周期率的成功路径。习近平总书记指出:“毛泽东同志在延安的窑洞里给出了第一个答案,这就是‘让人民来监督政府’;经过百年奋斗特别是党的十八大以来新的实践,党又给出了第二个答案,这就是自我革命。”今天,细读周恩来自我革命的几个故事,能从中了解中国共产党能不断淬炼成钢的精神“密码”。

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- //www.syxtk.com/wzzx/llyd/ls/2025-02-19/92616.html-红色文化网