顾洪章:插队知青为建设新农村作出的贡献

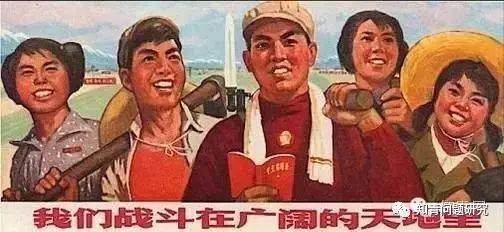

在1700多万城镇下乡知识青年中,有83%的人是在当时的农村人民公社插队,960万平方公里的国土上,几乎到处都可以看到他们的身影。下乡知识青年作为农村中一个新的群体,汇入亿万农民这个汪洋大海之中,从事农村各项生产和社会活动,包括插秧种田、育苗造林、开山采石、修渠筑路、拉网捕鱼、围堤开荒、放牛牧羊、饲养猪鸡、养鱼放蜂以及担任民办教师、赤脚医生、会计、保管、兽医、拖拉机手等。他们把自己青春热血、聪明才智、辛酸泪水,融进了共和国的土地,化作丰收的粮棉、翠绿的青山、飘香的果园、肥壮的牛羊。

回顾历史,更确切地说:他们在农村经受锻炼、接受“再教育”的同时,也使广大农民受到了“再教育”,并且,也尽自己微薄之力,努力改造他们赖以生存的那块土地,改变农村的物质与精神匮乏状况。当他们以一个农民身份开始在农村劳作和生存时,就不甘心像祖祖辈辈生活在那里的乡亲们一样,洒下辛勤的汗水却依然贫穷,当他们决心在这广阔天地里开创自己的一番事业时,他们所具有的本来并不算深厚的文化科学知识就派上了用场。他们在农村积极参与倡办夜校,演现代戏,唱革命歌曲,搞合作医疗,积极带头兴办小水电,发展农机修理事业,推广良种,改良土壤,科学种田。他们有了施展自己才华的天地,成为农村先进生产力的代表。

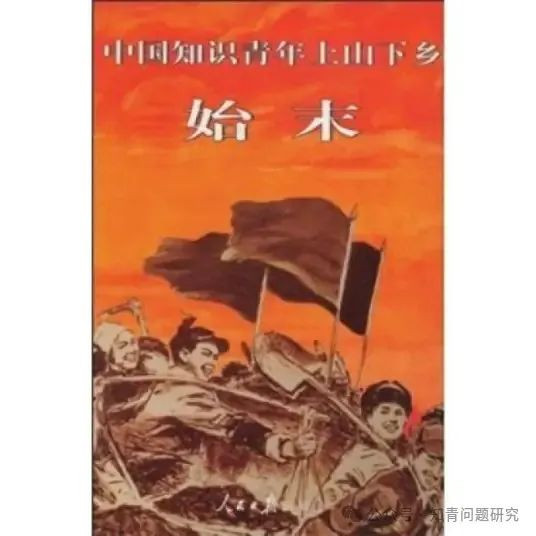

1981年,在知识青年上山下乡即将结束之际,国务院知青办编印了一本名为《真实的故事》的书,介绍了86位优秀知识青年的感人事迹。他们中间,有早期走向农村参加农业合作化的领头人,有立志开发和建设边疆的先锋战士,有献身于农业科学事业的“土专家”,有积极发展农村文教事业的有志之士,有在改变农村落后面貌方面作出优异成绩的好干部。在他们中间,除《中国知识青年上山下乡始末》前几章介绍的知名人物外,还有一些当时广为人知的优秀知青。

“广阔天地”里的女带头人——薛喜梅

1968年,薛喜梅从河南郑州到该省郏县“广阔天地大有作为”人民公社插队。这个公社原名大李庄乡,1955年毛泽东主编的《农村社会主义高潮》一书中介绍的“在一个乡里进行合作化的规划的经验”,就是指的这个乡。毛泽东针对这个乡大胆起用知识青年参加农村合作化事业,在这篇文章的按语中号召:“一切可以到农村中去工作的这样的知识分子,应当高兴地到那里去。农村是一个广阔的天地,在那里是可以大有作为的”。这个乡也因此改名为“广阔天地大有作为”人民公社。薛喜梅能够到这个不平常的公社插队,感到由衷的高兴和一种荣誉。一种建设新农村的强烈愿望,化为艰苦创业的扎实脚步。

她到这个公社的板厂大队插队后,为改变村里人多地少的局面,她建议填平沟洼,扩大耕地面积。她和下乡知青及乡亲们一起,在严冬大搞农田基本建设。经过四个冬春的辛勤劳动,填平了两条大沟和许多洼坑,扩大耕地面积40亩。并且平整了全部耕地,打了机井,旱地变成了水浇田。粮食亩产由原来的300多斤提高到了1400斤。她带领青年们改造汝河滩,栽起了90多亩果树和100多亩杨柳树,把一个沉睡千年的荒滩变成为一个林果园。

薛喜梅的忘我劳动精神和对农村的深厚感情,获得了乡亲们的信任。先后被选为妇女队队长、大队党支部书记、公社党委副书记等职务,成为知识青年学习的榜样和农村社会主义建设的带头人。1979年8月,薛喜梅来北京参加了先进知青代表座谈会,受到党和国家领导人的亲切接见,对她和广大知识青年在农村做出的贡献,给予了充分肯定。

村里最忙碌的小伙子——戈克俭

戈克俭是辽宁省海城县的下乡知识青年,1968年到该县感王公社于官大队插队。在农村生活的磨练中,他找到了一条能够把自己学到的文化科学知识用到农业生产上、加快改变农村落后面貌的成功之路。

在于官大队,戈克俭是个最忙碌的人。凡是最需要的地方,都会有他的身影。拖拉机手不够用,他去开;开水泵的人要外出,他就主动地去接替;科学种田,需要改革农具,他就不分昼夜地去试制;村里电线、广播线坏了,他就加班加点把它修好;春耕大忙时,队里一头黄牛脊背上长了个痈疽,他就凭借自学的兽医知识给牛开刀治病。队里搞科学试验,试制菌肥,繁育良种,他更是一马当先。失败了总结经验教训再干,就有那么一股不达目的决不罢休的韧劲。大队加快了科学种田的步伐,1970年实现了良种化,加上其他科学措施,当年粮食总产增加上百万斤。

为研制农药屡立战功的——严洪华

1968年他从江西上饶来到安徽肥东县龙塘公社插队。下乡后,他就这样认定了自己应该走的道路:作为新中国一个有文化知识的青年,决不应当只是一个劳动力,而应是使自己的文化知识,在改变现状当中发挥作用,做农民和现代化之间的一个知识的桥梁。从他组织农业科研小组开始,就专心投入到农药、畜药的研制上。他购买和阅读了大量有关的药物制剂的书,多次跋山涉水,跑到百里以外去采集药材。他们取得的第一项科研成果就是制“九二〇”农药成功,并且创造了《“九二〇”菌种的煤油保藏法》,适用于广大农村。中科院《动物利用与防治》刊物作了专题报导。接着,为了防治猪病,他们又费尽千辛万苦,试制成了几种针剂药物,两年多时间,为群众治好了病猪两千多头。

1973年,严洪华在一次县农技干部会上,听到报告人说:“每年地里的粮食被虫吃掉的约占总产量的5%。全县总产六七亿斤,被虫吃掉的就有3000多万斤,如果能够从中夺回100万斤、200万斤,甚至1000万斤,意义就大了”。但是使用剧毒农药灭虫,污染严重,发展无伤害的微生物农药,是农业植物保护必须走的一条路。于是他就下定攻克的决心,他们经过两年多的奋斗,逐步掌握了应用较广的微生物农药“杀螟杆菌”生产规律,进而解决了机械化生产问题。1976年《科学实验》杂志介绍了他们的设计成果。远至四川、湖南等地几十个单位,前来要求引进。

1978年6月,省委第一书记万里同志前来看望,对他们勉励和嘱托:“微生物农药无公害,有前途,要搞下去。但还要想办法研究一些高效低毒的其它农药,解决农村的当务之急。”于是,他们又向“仿生物农药”冲刺。这是当时国内外都在探讨的课题。而他们经过20多次的反复试验,终于试验成功了仿生物农药——“杀虫双”,在向农业科技进军中,又迈出了一大步。严洪华作为有一定专业知识的年轻干部,被选进了中共肥东县委常委会。

长白山下的“种子迷”——柳昌银

他是吉林省延边自治州朝鲜族下乡知识青年,1956年高中毕业后到农村安家落户。为了使这个地处长白山下高寒地区的水稻高产,他先后鉴定了1万多个品系,做了近千次杂交组合,培育出7个水稻高产品种,使当地水稻亩产由原来的200斤左右提高800多斤,创造了高寒地区水稻高产的最高纪录,成为远近闻名的青年育种专家。他培育的水稻品种,已在国内许多省区推广,有的还传到国外。柳昌银献身育种事业的精神和取得的成就,受到公众赞誉,人们亲切地称他是长白山下的“种子迷”。他1960被评为吉林省青年标兵,1964年成为全省农业战线的十面旗帜之一。1978年出席了全国科学大会,受到了中央领导同志的接见和奖励。

桑干河畔的“土专家”——程有志

1964年,程有志高中毕业后从河北省张家口市来到桑干河畔的涿鹿县温泉屯落户。他从改造大队近300亩梨树入手,研究老树修剪技术,三年间使大队梨的产量从几万公斤增加到20多万公斤。为研究适合当地生产条件的玉米新品种,他组织科研小组,先后搞了几千个玉米杂交组合。他为加快良种培育的步伐,到海南岛进行北育南繁试验,秋去海南,春返塞外,加速种子的传宗接代。在12年里经过23代的培育,终于获得了杆矮、穗大、抗倒伏的玉米良种。他还先后培育、繁殖了高粱、小麦、谷黍、薯类等等几十个农作物的优良品种和杂交种,不仅满足本地需要,还支援全国十多个省区几十万斤良种。1979年全大队粮食亩产达600斤,总产200万斤,相当于他下乡那年大队粮食产量的4倍。程有志为改变农村落后面貌做出了可喜的贡献,他先后被选为大队党支部书记、全国五届人大代表、共青团十届中央委员、河北省遗传学会和农学会理事,出席过全国科学大会,荣获全国先进科技工作者称号,多次受到中央领导同志的接见。

受老区人民爱戴的赤脚医生——孙立哲

孙立哲是北京知识青年,1969年从清华附中毕业后到陕西省延安地区延川县关家庄插队,凭着勤学苦练,当上了黄土地受人尊敬的赤脚医生。为了解除老区人民疾病的痛苦,他刻苦钻研医术,一年中翻烂了3本《农村医疗手册》。他学习针灸,多次在自己身上实验。当地一位农民的婴儿患中毒性消化不良,严重脱水、休克,病情危急,他用注射器代替输液设备,坚持48个小时手托针管注射,抢救了婴儿的生命。他和村里医疗站的同事一起,从一个复员军人腿上取出一颗残留20多年的子弹;用针刺麻醉从病人胸壁上取出了1公斤重的肿瘤,为一位农村妇女成功地做了胃溃疡穿孔并发急性腹膜炎手术。下乡十年间,他和医疗站的同志在农村简陋的条件下,想方设法,做了胃切除、肠梗阻等大小手术3000多例,治疗病人8万多人次。孙立哲成为陕北农村中小有名气的赤脚医生,受到老区人民的爱戴。然而孙立哲也曾为此受到当地卫生部门的非难,当他身处困境的消息传到北京后,李先念副总理表示极大的关注,于1974年8月16日作了长达三页的批示:为了立即改善赤脚医生孙立哲目前的处境和保护这位同志,请陕西省委书记李瑞山同志“迅速查明情况,采取措施”。

被誉为“一方名医”的——徐锡祖

他1964年在无锡市初中毕业后,回到市郊的家乡务农。1968年他担任了大队赤脚医生,虚心向当地老药工、老药农学习,识别了千余种中草药,收集了2000多张民间药方验方,用“一根针”“一把草”防治了农村的许多常见病和多发病,并可治疗类风湿性关节炎、肝腹水等疾病。他用针灸和中草药,治好了多例已经四肢萎缩瘫痪的患者,使他们重新走上工作岗位。为了检验自己配制的止血药的效果,他冒着风险,切开自己的动脉、静脉血管作试验;为检验自己配制的中草药毒性反应,他先在自己身上做实验。他这种热心为病人服务的精神,被当地群众誉为“一方名医”。1975年徐锡祖被破格提拔担任了无锡市卫生局副局长,并当选江苏省第四届政协委员和无锡市五届人大代表。

桃李芬芳的民办教师——耿景洪

当民办教师、代课教师,这是不少知识青年在农村的履历之一。为发展农村特别是偏远地区的教育事业,许多知识青年付出了自己的青春年华。至今,在中国的中小学教师队伍中,有过上山下乡经历的人们仍然占有相当的比例。

河南省郑州市下乡知识青年耿景洪就是其中之一。1968年,她来到了地处大别山区的老革命根据地——新县卡房公社卡房大队插队落户。这里地处山区,交通不便,居住分散,儿童上学十分困难,有文化的人很少。有的生产队找不到会计,大队找不到赤脚医生,农业生产用不上机器……,她看到这些,心情十分沉重,决心当好一名山村女教师。为了改变山村小学很差的教学条件,她和全校师生一起上山扛木头,和社员一起搬砖瓦,抬石下基,增盖新校舍。桌椅坏了,她和学生自己动手修,经费不足,她带头上山打柴。为了上学安全,风雪天,她跑到最陡的山坡上照顾这些孩子,下雨了,她又要把学生们一个个送过河去。暑去寒来,和她一起下乡的知青一个个走了,而她却于1973年在农村结婚安了家。为使更多的孩子能上学,她和教师们一起翻山越岭,挨个儿走访家长,动员在家的孩子入学,并千方百计为家庭困难的学生创造入学条件。使这个偏僻山区的适龄儿童入学率达到96.5%。学校也发展扩大了。看到教过的孩子已经长大成人,当上队里的会计、保管、农机手、放映员;外出参军的,在对越自卫反击战中立功受奖,她为此感到欣慰和自豪。

前面记述的知青事迹,不是孤立的。他们是插队知青群体的代表,是众多知青对农村所作贡献的缩影。

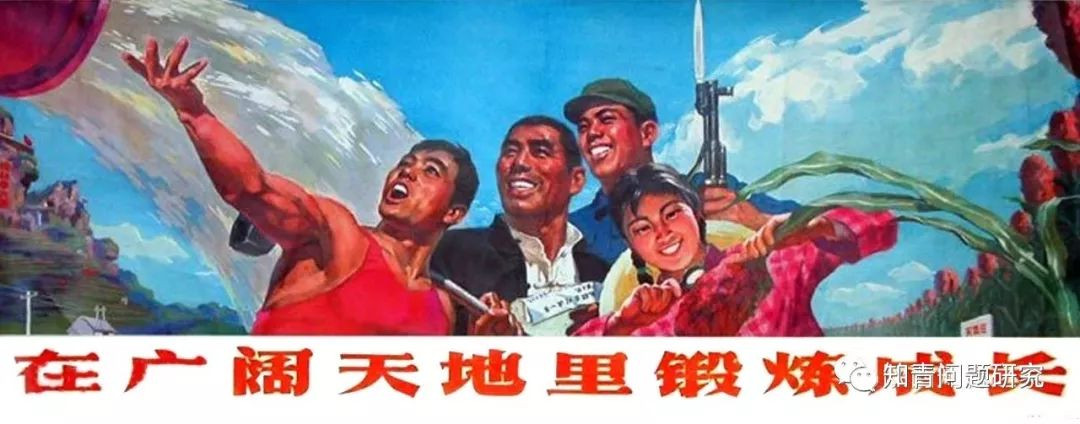

从总体上说,首先是城镇知识青年上山下乡给广大农村,特别是对那些边远偏僻的农村以劳动力的支援。他们不是一般意义上的普通劳动力,而是农村整个社会力量中一部分最肯学习、最少保守思想、最有生气的力量。在遍及插队的地方,绝大多数社队都为之发生不同程度的变化。在那些有条件建队办场、集中安置下乡知青的地方,创业效应更突出一些。

根据1979年初的统计,全国建起独立核算的集体所有制知青场队达12000多个,在场队的知青约60万人。多数场队因地制宜广开生产门路,发展多种经营。例如,湘潭市郊区的25个知青农场,开发荒山、荒地建起橘、茶园5000亩、造林5000亩,兴办了千亩鱼塘、千头猪场以及大型养鸡场、蘑菇养殖场。成为全市农副产品的主要供应基地之一。1978年场办工业总产值达1300万元,占郊区社办工业总产值的三分之一。

又如牡丹江市的48个知青农场,耕地近5万亩,兼及肉蛋、木耳、蜂蜜、鹿茸、人参的生产。1978年人均产粮700斤,工业总产值达1620万元。许多场队的发展,也给周围农村带来了通路、通电、通水三大变化,支持了社队工副业的兴起。各地办起的知青场队,后随知青返城,有所调整变化。像湖南湘潭市的红旗综合农场,不仅保留下来了,而且越办越好,如今已成为经济实力雄厚的大型农工商联合企业。

第二是给农村以文化科学的支援。许多下乡知青凭着他们的勤奋、知识、智慧和敬业精神,赢得乡亲们的信任,走上了各专业岗位,他们在普及文化、传播科学知识、活跃文化生活、开展农业科研以及当家理财等方面发挥了重要作用。据吉林省1975年统计,全省有32421名下乡知青担任学习辅导员、农业技术员、赤脚医生、民办教师等。在陕西省先后有近20万名下乡知青在社队担任会计、保管员、记工员、民办教师、赤脚医生、农技员、气象员等各种农村基层工作,为发展农业生产,创造社会财富作出了积极贡献。

第三是领导人才的支援。大批知识青年在插队实践中,逐步地成长起来,显露了领导才干,逐步被选拔到农村基层的领导岗位。1981年国务院知青办有一份统计资料,下乡知青参加各级领导班子的人数,1974年是293万人,占在乡知青人数(下同)的4.3%;1975年为27.7万人,占3.6%;1976年32.5万人,占4%;1977年24.7万人,占2.9%;1978年14.3万人,占2.2%;1979年0.38万人,占1.5%。后三年参加领导班子的人数,因知青返城、升学人数增多而逐年减少。在这些基层干部中,确有一大批人干得相当出色,为迅速发展农村经济、改变落后面貌展现他们的才华,在农民心中留下了一块块永恒的丰碑。

【顾洪章简介,男,1930年生,辽宁省沈阳市人,1948年11月参加革命,1950年加入中国共产党。1954年以后相继在内务部、农垦部从事救灾、移民和支援边疆工作。从1962年起全国开展知青上山下乡,持续20年。自始至终参加了全程知青工作。1973年曾任国务院知青上山下乡领导小组办公室负责人,1978年任国务院知青办(直属局级)办公室主任、党组成员。1992年离休后,主编《中国知识青年上山下乡始末》和《中国知识青年上山下乡大事记》两部知青史书。本文摘自顾洪章主编《中国知识青年上山下乡始末》(第224—231页)---“为建设新农村立下汗马功劳”一节,人民日报出版社2009年1月版。】

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- //www.syxtk.com/wzzx/llyd/ls/2025-02-03/92356.html-红色文化网