打开课本全是图画,现在的教材是怕孩子学到知识吗?

新学期开学,孩子们又领到了新书。不过翻看之下发现,无论是知识点还是例题、练习题,都少了很多,多是些游戏类讲解、插画,许多人对此不禁有点担忧:这还能学到什么?

其实近年来,中小学教材是否“防自学”的争议一直存在。支持者们认为新版教材摒弃了过去“死读书、读死书”的教学方式,更加“素养全面”、“学以致用”;反对者们则批评新教材“基础不牢、地动山摇”、“教考分离”且加剧教育不公。

这一争议背后,既是教材编写逻辑的转变,也是教育理念与社会对公平焦虑的交织。

01 从“操作手册”到“研发指南”

“你们学校用的哪版教材和教辅资料?”自2024年秋,义务教育三科统编教材“焕新”以来,每逢开学,家长群里对新教材和教辅的讨论热度总是居高不下。

根据计划,义务教育三科统编教材将于三年内覆盖所有年级。其中,2024年秋季学期小学一年级和初中一年级使用;2025年,小学一、二、三年级和初中一、二年级使用;2026年,义务教育阶段所有年级全部完成替换。

教育部英语课程研制专家、中小学英语教材改编的指导者张连仲,曾对新教材充满期待:“我们要让孩子像学母语般自然习得英语。”

这种理念背后,是一幅美好的图景:通过海量素材,为孩子搭建类母语语言学习环境,让孩子们在浸润式的语言环境中,海量输入输出,最终实现学以致用,用英语顺畅地沟通交流、阅读书籍。

理想很丰富,现实却颇为骨感。

“学生和家长们普遍反馈,新教材更难了,其中英语教材的难度还被骂上了热搜。”一名英语老师告诉我,现在小学英语教材,有多个版本。教育部的规定比较灵活,英语课程从小学三年级开设,但有条件的地方,可以从一年级开设英语课程。“无论是一年级起点的,还是三年级起点的,不教字母和音标,大多开篇即是英语句子。”

亦有来自不同地区的多位初中英语老师直言:“我不是专家,身边数据也不够多,但使用新教材后,大家感觉初一新生对英语的厌学弃学率升高了。”

教材刚开篇即用完整句子和语法铺垫,许多学生因为陷入“听不懂、跟不上”的困境而选择摆烂。“语言环境需要家庭与社会共同构建,仅靠课堂的碎片化输入,反而让普通家庭孩子更易掉队。”

“某版教材一年级的标准说比双减前简单,那确实对北京的孩子来说简单。”

与英语教材近乎一边倒的“太难”舆论不同,中小学数学教材是此次“防自学”争议中吵得“有来有往”的学科,同时也更为复杂和激烈。支持者们认为新教材注重课堂互动与思维培养,或许有利于遏制“超前学习”和“刷题制胜”;反对者则批评教材内容简略、依赖教师授课水平,是典型的“防自学设计”。

对此,一位数学名家告诉我,数学是否有“防自学设计”主要看以下几点:1.教材内容和章节,基础知识的传授和框架是否已搭建好;2.教材中的习题示例与考试的考点匹配程度。“教材改版肯定不是冲着防自学去的,但实际上诸如苏教版、北师大版改后,确实很难自学了。”

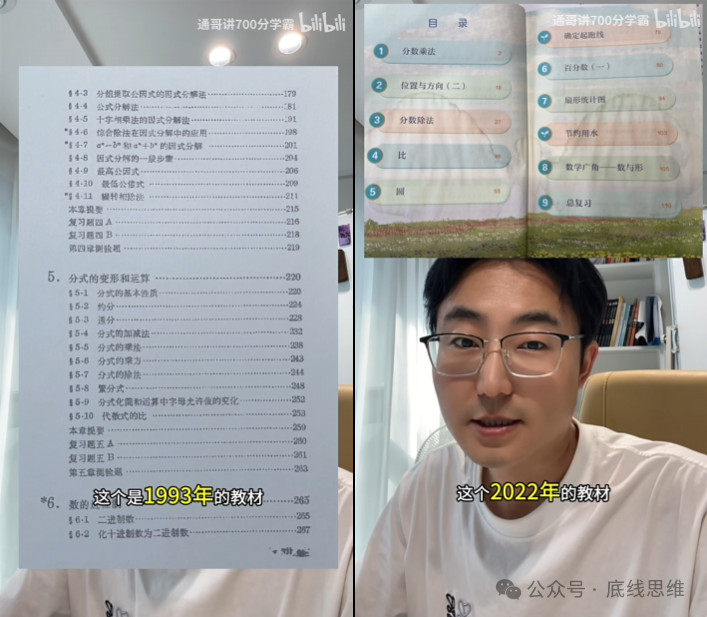

左边是旧教材,右边是新教材。可以看到新教材更关注生活体验

在新中考高考的改革风向下,新教材强调思维过程,将知识点拆解为生活场景中的问题链。数学教育研究者李明阳打了个比喻:“旧教材像组装宜家家具,步步清晰;新教材像给你几块木板,说‘这是椅子’,却不说怎么拼接。”

另一名数学双金教练感同身受。“有次我调研新教师们,问某版新教材第一二课是什么内容,有人回答‘购物’,我又问了一次还是回答‘购物’。翻开教材一看,确实是购物,而且只有提问和引导,没有具体知识点和解答。”

看着我疑惑的表情,他解释,实际知识点是“小数和计算规则”——单元以“购物”情境导入,不直接呈现知识点和方法。“就像只给你看一棵大树的部分枝干,却不展示根系和树叶,且枝干也是东一块西一块散在不同地方。若缺乏教师引导,学生难以独立理解其数学知识和深层逻辑——能否学好和学生本身聪慧勤奋相关度降低,更取决于教师备课水平和教育集团之间的信息堡垒。”

教材如同散落的拼图,需要教师用高超的水平为学生梳理还原才能呈现图景。这种设计让知识回归课堂,无形中放大了优质师资的价值,却也为资源匮乏地区的学生设下更高门槛。

当然,支持新教材的理由也很充分:1.契合未来人才选拔方向;2.教材要简明,避免冗杂,反对过去的填鸭式教育,引导学生自主思考;3.知识点采用螺旋式排布,考试内容在教辅资料及练习题上有所补充。

教材改革契合未来人才能力培养。“新版教材的设计理念与新中高考改革方向一致。当前选拔性考试更注重知识灵活应用与现场分析能力,旧教材‘重结论、轻过程’的模式已难以适应。例如数学考试强调‘海量阅读、跨学科、学以致用’,旨在培养独立解决现实问题的思维。长远看,这种转型有助于学生应对复杂的社会问题,而非仅成为应试刷题机器。”

“旧教材模式追求高效的基础知识传递,好比‘操作手册’,新教材倡导培养深度思考能力,好比‘研发指南’。这必然会引起教育转型阵痛,但就像南山区数学考试点明方向一样,与其抱怨,不如顺势而为,转型需要家长、教师同步调整教育观念。不要再以应试结果为导向,而要适应过程化学习。”

1993年与2022年人教版数学教材对比

为什么一线师生都对新教材的“知识碎片化”印象颇深?

“部分家长认为新版教材是故意让知识点缺失的,但客观上,教材排版和页数还受限于如内容减少、字号放大、行距增大等‘双减’和保护视力等要求,很难面面俱到。”

教材知识点采用螺旋式排布,已成为教学共识,螺旋即知识点“多样且不重复”的层层递进学习机会,从而达到循序渐进的效果。

因此,螺旋式编排是教育界认为目前最符合学生认知结构的模式。但同时确实会带来知识点零碎,由此对老师专业性要求更高,也对学生提出“多面手要求”,易使学生“顾此失彼”。

对于教辅资源不均衡等问题,多地也在探索用科技手段将顶尖学校的授课资源与远端学生共享,例如新疆、甘肃多所中学与成都七中网班实现直播教学,进行实时交互。英语新教材被骂上热搜时,专家们也支招了,“可以科技赋能,借助某某牌学习机等智能工具产品”,但此番解释并没有得到社会的普遍认可。

综上所述,旧版教材是“结论导向”,以知识点结论为核心,通过明确清晰的表述、短平快的口诀和简化学习路径,使学生可快速掌握和应用。而新版教材是“过程导向”,学习需要回归课堂主阵地,不仅倚仗教师备课水平和教学质量,也需要家庭为学生提供生活感受和情境探索。

02 公平之困:当教材成为“资源放大器”

“教材越简略,我们越要买‘说明书’——这究竟是减负还是增负?”一名家长评价。新版教材的“简略化”初衷本是减负,却催生了庞大的相关市场。

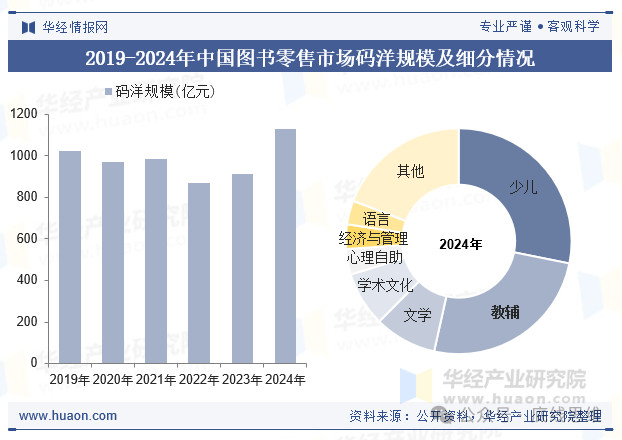

例如,2023年中国教辅规模突破834亿元,折射出家庭对教材补充资源的迫切需求。其中,“知识点汇总”类书籍销量激增300%,封面上“补全教材缺失环节”成为宣传点。城市家庭尚可通过教辅、网课填补教材缺口,而农村学生往往因经济条件与信息壁垒,陷入“课堂学不透、自学无门路”的困境。

这便是反对声音最为集中的一点——很多人认为新版教材和选拔方向放大了教育资源差异,对偏远地区的学生造成了不公平影响。

首先,教材简化增加了学生获取知识的成本。例如,有家长指出,新版教材删除部分知识点后,考试仍涉及相关内容,不得不“考的课外补”。许多家长也难以有效协助孩子,因此近些年,“县里学生去市里补课、市里学生去省会补课、省会学生跨多区补多学科”愈演愈烈,这无疑加重了家庭的经济负担和孩子的压力。

那为什么不把教辅补全的知识点内容整合进教材呢?既能降低成本,又能减少自学障碍,但似乎又与现行政策“书包减重”、“视力保护”等要求相悖。

2024年,中国图书零售市场码洋规模为1129亿元,其中教辅类图书占比达25.33%,仅次于少儿类图书

其次,教材内容的城乡差异也加剧了不公平现象。不管是教材还是考题,涉及的内容多以城市生活为背景,例如地铁路线、博物馆城市地标景点等,越来越多“生活化、情境化的题”也在制造隐性的认知壁垒,如“制定一份去知名景点研学的攻略”、“在科技馆当讲解员”等需要一定生活体验的题目。

当一道包含“自动售票机”、“立体投影厅”、“抖音打卡点”的“为科技馆游客设计路线”的大题出现在某地中考卷子中时,有些山区学生从未见过题干中的票券,更不知“立体投影厅”为何物。而城市学生的答案里,甚至还有额外标注——这些经验来自他们每学期都会参加的研学旅行。

而农村学生对这些内容缺乏认知基础,寒暑假也没有家庭文化资本支撑他们去涉足,这不仅影响了他们的学习兴趣,还可能降低他们对家乡文化的认同感降低。

最关键的还是师资配置。缺乏基础知识点和知识体系的新版教材,学生需要依赖教师在课堂上的讲解才能理解。这种设计使得偏远地区的学生在缺乏优质教师资源的情况下,更难以掌握知识。

或许有人会说,“科技弥补差距”,但这个愿景在实践中屡遭挑战。

诚然,学生确实可以找教辅补充知识、通过在网络上找到名师课程资源弥补名师差距,但义务教育阶段实际具有垄断性,学生的绝大部分时间,还是花在了学校的课堂里。所以即使师生意识到了这一点,要额外获取信息,其经济负担和时间精力成本是难以估量的。

而教育资源匮乏的地区要利用互联网学习,还有两大疑问,一是如何利用?二是如何防沉迷?

县乡互联网教育体系,依赖于教师的信息检索能力。老师先学会,再传授给学生一个系统的互联网学习方案以获取网站资源。互联网有如此丰富的资源,但是大多数农村中小学生的视野只局限在贫瘠的课本与落后的师资里。诚然,会有一些聪明学生主动搜索去了解,但绝大部分学生还是需要引路人。而互联网的诱惑力,在没有家长严格监督的情况下,使缺乏自制力的孩子们仓促打开网络世界,其弊端已无需赘述。

2月17日,树人景瑞小学的一堂语文课上,孩子们正在进行跨学科主题学习。新华社

尽管成都七中网班等模式为偏远地区输送了优质课程,成效斐然,但多数学校仍缺乏相应资源,老师们筛选网络资源、设计数字教案的能力也参差不齐。“我们告诉学生‘善用搜索引擎’,却无法教会他们如何辨别信息真伪;想提倡AI助学,但一些乡镇学校连机房和网络都难保障。”技术本应是打破信息差的铁锤,是公平的杠杆,若缺乏宏观性系统性的支持,反而可能成为新的分化工具。

“我自己也是农村苦读书摸爬滚打实现阶级跨越的,对新教材编写组的那几位也有所了解。”一名大城市知名教育专家对我坦言,“现在教材小组编辑或修改的时候确实很用心,甚至改版、试点试验多次,收集了10万多学生的试用反馈和建议,但他们目光触及的都是那些本身底子就很好的孩子们了,你懂我想表达的意思吗?”

03 回到最初的问题,新版教材“防自学”?

答案并非非黑即白。它既不是某些人口中的“阴谋论”,也不是“知识灌输”向“全面素养”转型带来的必然阵痛。

争议的核心,在于如何看待教材的功能。旧版教材如“操作手册”,追求高效和扎实的知识传递;新版教材似“研发指南”,强调思维建构和能力拔高。我们既要警惕基础教育被“思维培养”异化为“精英的游戏”,也不能因噎废食、退回机械训练的老路。

教育学者章勤琼提出了他的理念——“教材要服务课堂而非替代课堂”。同时他也提出“教材应为课堂提供脚手架,而非让师生在迷雾中自行摸索。”要实现这种理想的教材设计,需在知识完整性与思维开放性之间找到平衡点——既保留基础知识和框架,又留出思维探究和拔高空间。如此,才能在理想和现实中找到平衡点,让教材成为“基础牢固”又兼具“启迪思维”的钥匙,而非加深焦虑和教育不公的枷锁——基础教育从普惠到精英化倾斜。

解决这一矛盾,需在教材设计上更注重学生与教师的真实需求,同时通过政策引导缓解教育资源不均。

义务教育的真谛不在于教材是否完美,而在于能否让孩子的眼睛里——无论他/她身在城市或乡村,都能继续燃烧探索求知的欲望。唯有如此,“公平而有质量的教育”才会成为照亮书山学海的光,而不只是一句口号。

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- //www.syxtk.com/wzzx/llyd/jy/2025-02-21/92647.html-红色文化网