在新中国工作了15年的英国医生:怎么才能实现“免费医疗”?

导语

最近,“免费医疗”一词在网络上备受关注。一方面,这是因为看病难、看病贵,治病带来财务风险,是很多民众的切身体验,人们盼望着这一重大的社会难题得到缓解或解决。另一方面,也有些人认为“免费医疗”会造成难以承受的经济成本,因而质疑在中国能否实现“免费医疗”。比如,有人认为我国人口基数大,免费医疗会降低个人医疗水平,拖垮财政;有人认为免费医疗的后果是小病大治;有人认为免费医疗会造成看病等待时间长,其实是变相地让大家去私立医院;还有人认为要是国家连农民400元的医保费都承担不起,那推行全民免费医疗的钱从何而来?

如何建立较低成本的全民基本医疗保障制度,的确是世界性难题。但是,在中国行医十五年(1954-1969)的英国医生洪若诗曾经亲历过新中国的医疗卫生制度,他在1971年的一次演讲中认为,中国“打破了这个我认为世界上没有任何其他国家能攻克的难题”。从新中国成立后,我国曾经建立了低成本的覆盖全民的基本医疗保障制度,国民健康状况也大幅度跃升。一是平均寿命从建国前的35岁增加到了1978年的68岁,达到当时中等发达国家的水平。二是初生婴儿死亡率在1950年约250‰,于1979年则下降到50‰以下。三是很多流行性疾病,如天花、霍乱、性病等得到较彻底的消除,而寄生虫病如血吸虫病和疟疾等得到了大幅度的削减。[1]

今天,食物君就与大家分享洪若诗1971年的演讲内容。演讲中,他不仅生动回顾了新中国建设医疗卫生服务体系的重大事件和重要成就,也热情地赞扬了中国取得这些成就的原因:基于群众路线的社会主义医疗实践。

食物君推送这篇演讲稿,并不是认为过去的经验可以简单地复制粘贴到当下,而是过去的经验可以帮助我们思考和讨论:在今天,低成本的全民基本医疗保障制度何以可能。

本次演讲稿的原文收录于英华教育研究院的《当代中国》系列丛书,文中小标题为编者所加。

洪若诗,原名Joshua S. Horn,英国外科医生,生于1914年,1954年举家前来中国,热情地支援新中国的医疗卫生事业,是新中国发展大众医疗卫生事业的亲历者、见证者,著有《扫除一切害人虫——一个英国外科医生在人民中国:1954-1969》(上图是此书的封面)。他在中国生活、工作十五年后于1969年返回英国,1975年逝世于北京。

一

什么是群众路线?

我到中国时,本以为要去教外科手术,也确实教了一点,但到目前为止,我更多是在那学习,学习如何改造世界,改造人们和建设一个新社会。尽管中国的经验无疑首先适用于中国,但我认为中国经验中的某些部分具有影响世界的重要性。为此,我很乐意向你们分享一二。

我第一次去中国是1936年,作为一名随船医生,我当时只待了几个星期。自那以后,中国发生了巨大的政治和经济变革,然而,更为重大而深远的变革是那里的人民。

我于1954年重回中国,彼时的中国人民,正如毛主席所讲的那样:站起来了。他们走路昂首挺胸,胸怀理想。他们不忘来处,脚踏实地,踌躇满志。

在中国目睹的所有变化中,最令我震撼的是妇女地位的变化。在旧中国,妇女受到封建主义、资本主义、帝国主义的多重压迫。她们不仅生活贫苦,社会地位极其低下。在家庭中,封建陋习也如大山般压在她们身上,童婚、被剥夺权利、纳妾陋俗等等。而现在,她们扬眉吐气,意气风发,俨然是国家的主人——事实也的确如此。

我不想只是泛泛而谈,而想讲讲我在中国行医经历中的所见所闻,所思所想,尽量从一个侧面来说明,这一切是何以实现的。

首先,我必须说,新生的中华人民共和国所取得的一切成就的前提是,中国人民在1949年无比坚决地夺取了国家政权,彻底掌握了自己的命运。他们推翻了旧有的帝王、封建贵族和官僚,赶跑了屈从于帝国主义的腐败的蒋介石政权,建立了基于工农联盟领导的无产阶级专政。

而有一种方法,则是他们开拓进取和克服万难的关键,那便是中国人所说的“群众路线”,即相信广大人民群众,当他们在正确的激励和领导下充分发挥主观能动性,就能创造奇迹,改天换地。

我回到西方世界以后,发现“群众(人民)”这个词并不总是正面的。人们认为群众是愚昧的,是“蓝蚂蚁”,无名无姓,随波逐流,碌碌终生,但这绝非群众的内涵。群众,是指那些劳动的普通人,可以是汽车工人、医生、教师、职员、或者农民,他们都是群众。我们也是群众。

群众路线在中国前进的道路上发挥了至关重要的作用。例如,在旧社会,中国农村没有医疗服务。在中国广袤的内陆地区,只有少数传统中医,几乎没有受过现代医学训练的医生。新中国面临的一大任务就是,在这些一穷二白的地方也建立起医疗卫生服务体系。而实现这个目标,便要凭借群众路线。

赤脚医生在基层宣传卫生知识 | 图片来源:网络

我想凭我有限的个人经验告诉你们,我所工作的医院是怎么做的。当时,医院从各个部门抽调人员组建一支流动医疗队,包括主任、外科医生、教授、内科医生、住院医生、初级医生、护士、厨师、后勤工人、行政人员、园丁、锅炉工、洗衣工等,我有幸成为其中一员。然后,我们去了长城以北一个非常贫瘠、多山、荒凉的地方,在那呆了一年。

二

赤脚医生:农民医生算医生吗?

我们面临许多任务,其中一项,是在农村培训基层医护人员,以填补农村医疗体系中的巨大空白。首先,我们就地搭建了一所医学院,这无疑不同于哈佛医学院或哥伦比亚大学:学校是我们自主规划设计的;我们与当地农民一起挖土、脱砖坯、建砖窑、砍柴烧砖、伐木做门框和窗户,建成校舍。这些校舍十分简陋,简直不能算作房子,但好歹能遮风挡雨御寒;我们另盖了几间棚屋,作为可容纳25个病人的病房。就这样开办了医学院。

十一月,天已转冷,地面结冰,农忙即将结束,我们招收了第一批三十二名学生。他们都是年轻的农民,由当地公社的各个生产队推荐。不是凭借学历(他们中多数人只读过三、四年书),而是根据态度:对集体是无私还是自私、把集体利益还是个人利益放在首位、敢作敢为还是胆小怕事、勤奋还是懒惰。若他们具备这些优秀品质并想学习医疗,就可以进入候选行列。

有很多志愿者报名,经过甄选,我们收下了三十二人。在接下来的四个月里,我们在医学院里同吃同住同学习。我当时没法相信,这些年轻农民能在短短四个月里完成医学基础知识的学习。时至今日,他们学习的突飞猛进仍令我惊讶。当我回顾他们进步如此之快的原因时,毫无疑问,在于他们强烈的主观能动性。

他们认为,代表集体学习医疗技术是一项荣誉,也是一种责任,而为了不辜负集体的厚望,必须非常刻苦地学习。医学院里没有电灯,没有自来水,但他们可以持续学习到凌晨三、四点甚至五点。只要油灯里还有一滴油,只要我们这些教员还醒着,还教他们,他们就会孜孜不倦地学习。

研究人员在给赤脚医生讲解钩体病防治

图片来源:中国日报网

他们进步飞快的另一个原因也许是,尽管流动医学院简陋不堪,但也有一些优势。例如,我们作为他们的老师,和他们同吃同住,师生之间没有隔阂,没有等级差别,一起劳作、挑水、劈柴、做饭、打扫卫生等。我们时刻准备为他们服务。教材虽是蜡纸油印的,却是我们有针对性地编写的,配有易于他们理解的线图。

课程的每个阶段,都把理论与实践结合起来。在许多国家,包括我的国家(英国),理论与实践之间,有一道很深的隔阂。通常你得先大量学习生物化学、生理学等知识,当你的大脑中已经充塞了一套套理论时,你才能开始给患者看病。这种隔阂在中国是不存在的。当我们学习解剖学和生理学时,我们将其应用于实践中。

例如,当一个肺病患者来诊所看病时,我们会检查患者的肺部,之后解剖动物的肺部,观察其形态,同时回顾肺部的生理学知识,接着应用于对肺部疾病的诊断和治疗。于是,知识在各个环节得到发展,兴趣得以保持,对他们各方面的教育都富有目的和针对性。

到了三月份,土地开始解冻,他们要回到自己的生产队了,不再作为医生,而是一个农民。他们依然靠辛勤劳动挣取工分。但不同以往的是,现在如果有人病了,比如他们的邻居、乡亲们有什么不舒服,会先去找这批农民医生。他们的医疗包里有基本的药物、包扎伤口所需的用品,足以应付很多病况。我们这个流动医疗队每周会到周围的村子巡诊一两次,每到一个村子,当地的农民医生会来接我们,告诉我们他看诊过的病人的情况,我们会一起讨论诊疗的问题,看在哪些地方有共识,哪些地方有不同意见,哪些地方可以做得更好等等。他们的医学知识就这样不断提高。

赤脚医生给渔村的农民看诊

图片来源:chineseposters.net

又一个冬天来临,到了继续深造的时候了。农民医生们回到医学院学习四个月的全日制课程,又回去劳动八个月。到下一个冬天再回来,就这样完成三年的课程。当课程结束时,他们并不会收到一张上了封蜡和红丝带、写有某某农民医生姓名的毕业文凭。他们过去是农民,现在是农民,将来也是农民。完成三年课程,仅仅意味着这个毕业生的医术已经达到了一定的熟练程度,将来随着继续学习,他们的专业水平和技能都会持续提高。

在文化大革命的头三年,大约一百万名基层医疗人员在农村受到培训,他们中有乡村医生、接生员、卫生工作者、计划生育工作者等等。通过这样的方式,中国紧紧依靠人民群众、结合普通农民的主动性、创造力和聪明才智,打破了这个我认为世界上没有任何其他国家能攻克的难题。

除了这支庞大的基层医疗人员大军外,许多城市医院的医生响应服务广大农民的号召,离开城市支援乡村,最终与家人一起在最艰苦、最偏远的地方自愿定居,从支援地方变成扎根于地方。这与世界其他地方的情况完全相反。

以英国来说,医生的流动方向大体总是从生活较为艰苦的地方到生活相对舒适的地方,从钱少的地方到钱多的地方。所以他们从乡村到城镇、从贫穷的城镇到富裕的城镇、从城镇的工人阶级社区到富人社区,最终,是从贫穷国家到富裕国家。因此,英国医生去美国,印度医生去英国,这是全世界医务人员的流动方向,但在中国恰恰相反——医务人员从生活相对安逸的城镇流向生活艰难的乡村。

解放军医生向赤脚医生讲解针灸疗法

图片来源:新浪看点

许多人会问——好吧,就算你们有这么多基层医务人员,但他们的水平如何?他们属于哪一科医生?他们真能治病救人吗?这引出了更大的问题,即医生应该具备哪些特质。有人认为,最重要的是要有几个学位、受过大量专业训练、对病人态度得体。我并非贬低专业技能和掌握现代技术的重要性,但在我看来,一个医生最重要的品质是将病人放在其他任何事情之上、为了患者的利益全心全意奉献的决心。如果一个人有这样的能动性,就是个好医生。如果没有,医术再高,也称不上好医生。

农民医生有为人民服务的决心。尽管他们的技术和职业知识可能还不理想,但这些都是可以及时弥补的。因为对你的病人有责任感意味着你会决意提高知识和技术水平去服务于他们的需要。有人会问:这些农民医生算医生吗?我说当然算,而不只是什么权宜的手段。这就是将来医生应有的样子:他们来自人民,积极服务于人民,他们的收入、着装、交通工具、住处不会跟群众有根本差别,他们跟群众打成一片。

政府有力保障这一体系的运作,如给农民医生提供学习进修和理论联系实际的机会,确保他们始终扎根于人民群众中间。而这些农民医生,仍然一直是农民。

三

根除性病:一张大网铺向全社会

我还想提供另一个中国医疗走群众路线的例子。

性病在当今西方世界是个严重问题。德国细菌学家欧利希(Ehrlich)很久以前发明了治疗梅毒的药,但很多人反对使用这种药,理由是,如果梅毒被根治了,会导致更多的滥交。当疗效更好的盘尼西林出现时,类似的声音也甚嚣尘上。其实他们完全多虑了,如今西方世界的每个国家,性病发病率都不曾降低,而是上升了。

可在中国,性病却基本上已经绝迹。在中国工作的八、九年里,我没有见到一例传染性梅毒病人。你可能会说:你是外科医生,看不见这样的病例正常。但我有位好朋友是专门防治性病的,曾经协助组建了“中央皮肤性病研究所”,他也没见过,这说明性病已被消灭了。【洪若诗提到的这位朋友应为马海德医生(1910-1988),他在《消灭一切害人虫》一书中有提及——译者注。】现在中国的医学生已经不太清楚传染性性病为何物,但是没关系,那已成为过去时,而且不会回来了。“中央皮肤性病研究所”也关门大吉了。

马海德救治麻风病人 | 图片来源:新浪看点

你们一定会问:怎么做到的?答案是群众路线和人民当家作主。性病源自什么?源自帝国主义。军队入侵、内战、妓院、卖淫、吸毒,这些形成了性病泛滥的沃土。中国人民在1949年当家作主以后,才让这土壤有了翻天覆地的变化。

首先,赶跑了帝国主义,不再有外国兵和水手到中国来传播性病。

其次,扫除了人吃人的剥削制度。卖淫被严令禁止,不等新政府颁布法律——尽管中国政府迅速制定法令规定妓院非法——人们自己就要去关闭妓院。因为他们明白,妓院里妇女所受到的残酷剥削和压迫,正是他们数十年浴血抗争所要推翻的,千千万万男女已为此牺牲了生命,他们不能容忍这种东西在新社会继续存在。

最后,卖淫的经济原因被消除了。绝大多数妇女并非出于自愿卖淫,她们中有的因貌美被地主凌辱霸占之后卖入妓院,或者不得不出卖肉体以维持生计,供养亲人。是腐朽的旧社会迫使她们去卖淫。而如今,每个人可以有尊严地自食其力,并共同建设一个更好的社会。更重要的是,公共舆论环境也改变了,这种剥削妇女的形式被视为可憎的,亟需废除的。

性病防治所医生为妇女教养所的患病姐妹治疗

图片来源:《上海娼妓改造史话》插图

要根除性病,最大的难题在于找出数百万计的性病患者并提供治疗。这时,群众路线就至关重要了。显然,这个任务是一小撮医疗专家所无法承担的,必须依靠广大人民群众。

当时,中国的每个乡镇,每个县,每个村子,都有普通人(包括工人、农民、职员、教师)被组织起来做这项工作。他们先经过两三个星期的培训,了解性病的原理、诊断和治疗知识。然后,广泛发动群众,宣传倡导“性病是因为封建主义、资本主义、帝国主义。我们要彻底消灭它好建设社会主义,不能把梅毒带进社会主义。如有人认为自己可能有梅毒、淋病,请来找我们做个检查。”

他们还发明了一种新的简单迅捷的诊断方法,只需几滴血就可以化验出结果,准确率达到90%以上。一张大网铺向全社会,绝大多数性病患者都被找到了。

卫生院大夫给赤脚医生上中医课

图片来源:chineseposters.net

接下来就是治疗。尽管群众路线在寻找患者时卓有成效,但到治疗时,有些专家抗议了,因为这危及他们的权威地位。他们说群众搞宣传动员、甚至做诊断,都没问题,但是给病人打针,那是我们专业人士的工作,不是所有人都有资格做的,而且可能造成危险,因为他们没受过专业训练。可是,中国人总是“在战略上藐视敌人、战术上重视敌人”。比如说,根除性病是个非常大胆的想法,训练一百万基层医务人员也是非常宏大的设想,但在具体实施上,他们是非常认真谨慎的。

鉴于有些医疗专家反对,干部和群众就说,那好,可以搞个试点。他们选取了一个有几百万人口的县,召集一些工人进行了三星期的密集培训,教他们开展性病治疗。治疗结束后,他们邀请专家来审核,95%以上性病患者都被准确诊断且适当治疗了。于是“专家”与否的等级界限被打破。这一套推行治疗的方法从一个县扩展到全国,解决如此巨大的难题得以可能。余下5%的患者则由医疗人员持续治疗。所以我说,性病在当今中国已成为陈年旧物了,这是人民权力和群众路线的巨大成就。

四

治疗烧伤:让权威数据见鬼去吧,我们一定要救活他

我还想举另一个例子,烧伤的治疗。1958年,中国人开展了“大跃进”运动。我知道在有些西方媒体口中,这是“大失败”,是巨大的错误和浪费。我在中国,的确觉得是大跃进,因为那年中国的工业、农业、艺术、科学、文化、医疗都取得了巨大进步。当然有错误和浪费,但只有那些什么也不做的人才不犯任何错误。

“大炼钢铁”中的确有些错误,也有点浪费。我们在医院炼钢,我妻子教书的学校也炼钢,我孩子上学的学校也炼钢。我想我们炼的钢应该不是太好,没法对中国经济发展做出什么贡献。但是在这个过程中我们也有所收获,那就是现在中国的男女老少都知道铁和钢的区别,也知道怎样用还原剂把铁转化成钢,知道如何找到铁矿石、将其熔炼成生铁、然后炼钢。

当然,现在中国仍是个贫穷落后的国家,有大量农业人口,美国是世界上最先进的工业国,但我有时在想美国人是否知道铁和钢的区别。这种知识或许以后会对中国人有用,因为无论在哪、无论具体条件如何,他们都能炼出钢来。如果你能炼钢,就能做出有用之材,也就能保证中国不可战胜。

有点跑题了,我的重点在讨论烧伤。因为在大炼钢铁的生产竞赛中,有位工人被烧伤了,烧伤面积几乎达到他体表皮肤的90%。根据世界上最先进的治疗烧伤的权威部门的数据,他存活的几率基本为零。但那是大跃进的一年,所有常规都要受到挑战。中国人民是接受这一数据作为事实,还是说“让权威数据见鬼去吧,我们一定要救活他”?

他们救活了他。

烧伤治愈的邱财康重返生产一线 | 图片来源:网络

全中国人民都加入了抢救他生命的战斗。每个人都觉得与自己有关,广播每天报导他的最新状况,报纸也一样。在他接受治疗的上海某医院外,总聚集着人群,人们排队给他献血、献皮肤。医院里也是全民动员,不仅是几位医疗专家在忙碌,所有人都以不同方式参与。

剧情电影《春满人间》(1959,柯灵编剧,桑弧导演),根据上文提及的救治烧伤工人——上海第三钢铁厂工人邱财康的真实事件改编 | 图片来源:网络

这不仅仅是所有人团结协作抢救工人生命的事,也事关医疗知识在中国的传播。我仍记得我第一次听到上海这个烧伤病例时是某个夜晚,我被电话吵醒,对方说有人被烧伤,要我准备去上海参与治疗。我觉得自豪,感觉自己工作的努力被肯定。到机场发现另外有四五十位医生和护士也被邀请去上海参与救治。我们到了上海的医院,发现那里已有来自全国各地的三四百名医生。我们都根据自己的专长对救治工作做出一点贡献,另一点是我们都能在这个过程中学习。我们认真观察学习,其实收获的比我们给予的更多。

我们回到各自的医院,比如我回到北京,跟我的同事分享了我所学到的,我们制定了个计划,筹建起了烧伤科。因此,中国建立起了治疗烧伤的科室网络,在任何一个中等城市都有烧伤科,烧伤的死亡率之低,不逊色于任何一个医疗技术发达的国家。

当然,我不建议有人烧伤自己,但如果你不慎被烧伤,中国是治疗烧伤最好的地方。这些知识、经验的传播,使得一些特殊的治疗情况成为常识,这也是中国方法的一部分。医疗的进步,必须是为所有人民服务的,而不仅仅是为了哪个个人,以便他/她能获得诺贝尔奖或其他名利。

五

缝合断肢:各行各业齐协力,只为人民有需要

还有更多例子,比如说你可能听说了中国在缝合断肢、断指方面处于世界先进水平。这也跟上海有关。

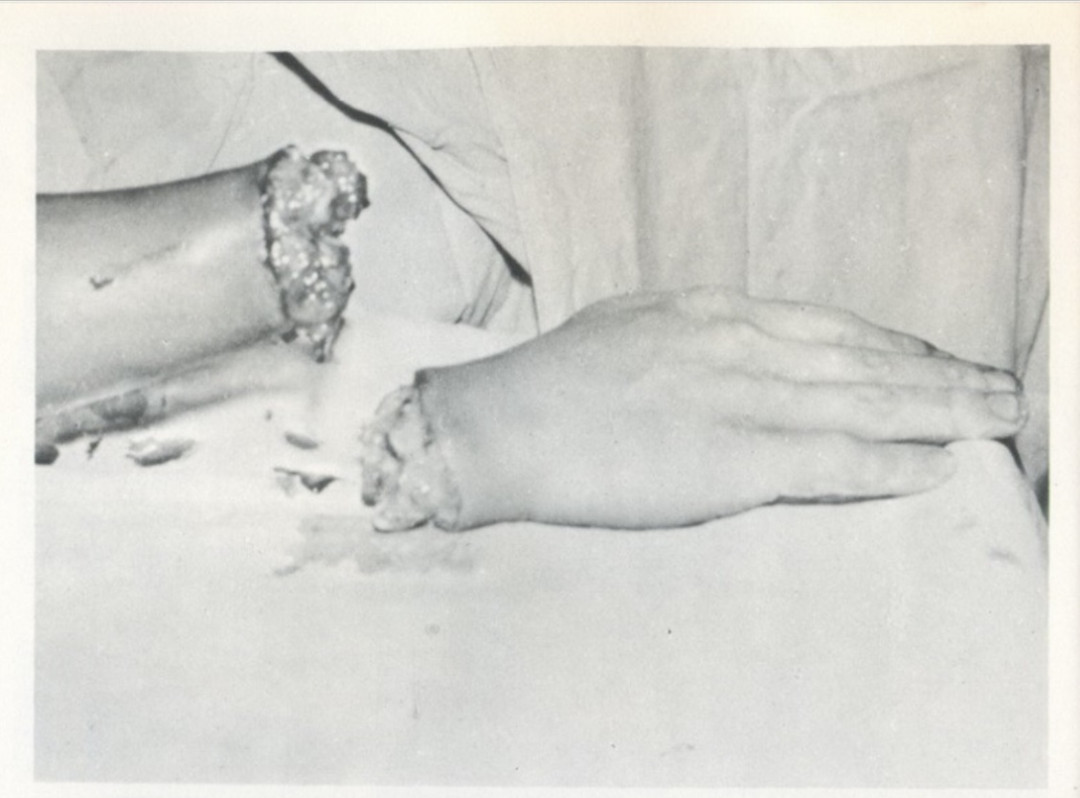

有位姓王的工人有一次在操作电动印刷机时不慎将手齐腕切掉,手腕被消毒包扎后,他被送往医院。他的工友捡起地上的断手,手还在手套里,皮肤有点温热,手指完好无损,也还能动,所以工友想:这么好的手,别浪费了。他把断手拿到医院,拿给外科医生问:不能接回去了吗?这位外科医生不久前在王姓工人所在的工厂参加过劳动。

中国共产党把缩小乃至最终消除脑、体劳动等级差别视为重中之重。

因为,首先,他们不相信任何人能完全不用脑子仅用手工作,或者只动脑而不用手。但是,沿袭自传统的脑、体力劳动者之间的身份地位差别依然存在。而要建设一个新社会,就必须消灭劳心者、劳力者之间的鸿沟。

其中一个方法,便是要求知识分子(包括医生)走出手术室和办公室,到农村和工厂去参加劳动。

这名医生去的正是受伤工人所在的工厂。他跟那里的工人同劳动,彼此了解,打成了一片。所以这个老工人捡起工友的断掌,径直跑到医生跟前问他“能不能接回去?”,也就顺理成章了。尽管这一请求极具挑战性,他还是不忍拒绝。后来那根断掌被非常成功地接了回去。

上海工人王村波手术三年后重新参与工厂劳动,

点击图片查看他的断掌 | 图片来源:网络

如往常一样,我和同行们飞到上海。这次,我们只需专心学习这套成功的经验。学习结束后,我们回到自己工作的医院,制定了一套培训计划。我们先用狗来练习手术,缝合动脉和静脉,缝合肢体,我们很快熟练起来,觉得不太难,就挑战缝合兔子的耳朵。这难度大得多,因为静脉和动脉血管都非常细小,初期的尝试基本失败了,导致我们医院有一堆单耳兔。但我们最终成功掌握了这门技术。

为了给人开展缝合手术,我们需要一些设备,比如要用到一种缝血管的特殊的线,它必须非常精细而有韧性,质地顺滑,既不伤害人体,又能牢牢将残肢缝起来。然而我们并没有这么好的缝线。我估计当时全世界没有哪个国家有。所以我们就到北京混合纤维厂去求助,他们的主要业务是生产尼龙衫、塑料雨衣等。当我们把需求告诉他们,他们就把这种缝线做了出来。

他们临时组了一个研究和生产小组,很快研制出我们需要的线材。我当时不禁想,假如我到英国化学工业公司(ICI)或者美国的杜邦公司(Du Pont)提同样的要求,结果会如何?我几乎肯定他们会这么答复:“你的提议非常有意思,但很遗憾,投产这个东西会打乱我们的生产计划,也没法带来利润。毕竟你顶多要个几百米,因此我们无能为力。”

我无意指责这两家公司,他们完全有理由这么做,毕竟他们首要关心的是怎么赚钱。可是北京的这家工厂不一样,他们工作的第一宗旨跟我们一样,是为人民服务,无论是为人民做尼龙衫还是做手术用的缝线。所以对他们来说,借调一部分职工来特制这一点点的医用材料,根本没什么大不了的,只要人民有这个需要,他们就义无反顾地提供帮助。

针厂、光学器材厂也是一样, 他们为我们生产了特制的缝针、显微镜等等不可或缺的用具。藉此,我们的技术、知识和设备一应俱全,得以顺利实施一系列手术。

到我离开中国时,我们已经成功接合了超过一百例断肢、断指。这在当时是一项独步世界的成就。我后来回到英国皇家外科学院,在讲座上分享了这段经历。这地方都是势利眼,他们听罢倒也大感兴趣,即便起初不愿意相信我说的,但是见到了手术前后真真切切的照片这些证据时,也不得不信了。

讲座结束后,他们问了我大量问题。其中一个是这样的:为什么中国人能完成这些断肢接合手术,我们反而不行呢?是他们眼神更好,更聪明灵巧吗?这么说,这是得益于中国人悠久的工匠传统了?当然与这毫无干系。

我没告诉他们真正的答案:政治,才是最根本的原因。我们可以简单想想:为了缝合四根断掉的手指,我们通常要进行长达十七到十八小时的艰难手术。这一阶段手术完成后,保不齐某个患者还会出现诸如血栓等问题,而你又得连夜爬起来,再进行一台四到六个钟头的手术。一个人必须具有极强的韧性、耐性,极高的信心,以及极度的渴望,才足以支撑完成这项工作。这些支撑源于什么?肯定不是什么高额奖金,因为我们并没有。

中国的医生不需要患者付费,并不会因治病救人而有额外的收入,无论做不做断肢缝合手术,他们都拿固定工资;也不是因为名声。因为这是一项集体工作,没有人被单独列出来标为第一。

既不为名也不为利,那为什么?答案,是为人民服务的热望,是建立一个社会主义中国的热望,是一种将“东亚病夫”变为世界上最健康之民族的热望。这便是我说的政治因素。

六

医院管理:院长也得烧锅炉

下面,我想谈谈医院中的人际关系。我前面提到,在中国,身份的等级、脑力和体力劳动者之间不平等、乃至同一职业之中不同等级间的差距,都被视为是有问题的。他们试图在中国系统性地打破这些存在于全世界各种体系和机构的等级制。比方说,我工作的那个病房是由一个三人委员会管理的,一位护士,一位医生,一位后勤工作人员。他们都竭尽从教育和训练中培养的能力全心全意为人民服务,为病人服务。

他们每天都开会总结昨天的工作、规划明天的工作。如果有重大手术,则要经过全病房的医护人员乃至病人本人的共同讨论。因为一台重大手术,不仅关乎医疗技术问题,也涉及其他问题,比如如何分工,以及伦理问题:手术是否真的值得做?每个人都需参与讨论,而针对手术任何人的任何想法都得到鼓励。因此,每个人都能提供一些小建议,小贡献,不论是在术前预防,手术分工,术后护理,还是面对坏结果时的预案,都一道为大家集体完成这台手术提供了莫大帮助。这是病房里的情况。

医院大会讨论如何救治病人 | 图片来源:网络

至于整个医院,院长要保证每周参加一天的体力劳动,扫院子、洗衣服或烧锅炉。因为在中国,大家认为一个人如果成天坐在办公室里接打电话、发号施令,迟早会变成一个官僚,甭管你原本是多么好心肠,或者是坚定的社会主义者,都概莫能免。而克服的方法之一,就是自己去劳动。所以我们的院长到锅炉房去,不是去教师傅怎么烧锅炉,而是去跟师傅学习。因为毛主席曾说过,要做群众的先生,先要做群众的学生。

全中国的知识分子和普通劳动群众之间的差距,就是这么被不断打破的。我无意夸大其词,说中国已经没有脑体劳动、知识分子和工农、城乡差距了。差距仍然存在,而且不小。但这个差距是在扩大还是缩小呢?我认为,正在缩小,而且在某些领域,是急速地缩小了。

我们的医院除了治病救人以外,还有一个主要工作是预防疾病。我工作的医院负责北京西北角七八万居民的健康。我们的医生、护士以及卫生工作者常去走访当地群众家庭,看看他们的生活条件、卫生条件,同时为儿童接种脊髓灰质炎、百日咳、白喉疫苗,为孕妇做胎检等等,总之,就是尽量照顾好人民群众的健康。如果谁家半夜有人生病又不便到医院来的话,只要打个电话,我们医院就会派人上门看诊。因此,我们的医院又可被视作一家社区性质的医院。

我以上说的,不过是我所见闻中最粗浅的部分。我深信不疑的是,在这个世界上任何一个国家,广大的普通人民都对建设更好的生活怀有不竭的热情。尽管他们可能在此过程误入了歧途,尽管他们可能受到了蛊惑,以为自己当下拼命争取的,就是自己所想要的。而资本主义的内在矛盾终将——也许就在不远的将来——引导大多数人意识到,好的生活其实不仅仅是这样,从而集体去要求,去创造一个更美好的社会。

参考资料:

[1]李玲、江宇,《毛泽东医疗卫生思想和实践及其现实意义》,2015年6月26,底线思维,https://mp.weixin.qq.com/s/ZP0DZ0Ux6Z0zaz5AbgtjYg

原文来源:Anglo-Chinese Educational Institute, Modern China Series No.8, 1976

原标题:The Mass Line

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- //www.syxtk.com/wzzx/llyd/jj/2024-09-04/89868.html-红色文化网