王中宇:宏观调控之惑

宏观调控关系到整个国家经济的持续运行,多年来众多争论不休的问题都归结到宏观调控的方向。而宏观调控却总是“老鼠钻风箱,两头不是人”。本编中我们先讨论宏观调控的机制,在此基础上,回顾一些学界长期争论的问题。

放弃了“计划经济”,让资本拥有者追逐利润的动机支配社会的资源配置,给宏观经济管理当局带来了前所未有的难题。

在“转轨”后的经济体系中,宏观经济管理当局手中符合主流经济理论的调控手段有两大类,其一调控货币发行量;其二调控财政收支量。至于用行政命令直接干预企业决策,则被视为改革不彻底的遗产,应予革除。

事实上,货币政策和财政政策是我国的宏观经济管理部门调控经济的主要操作杆。他们被粗略地分为“积极”、“稳健”、“从紧”三档,“积极”意味着加大马力,而“从紧”意味着收小油门。实践中还出现过两个过渡档“积极稳健”和“适度从紧”。

让我们回顾第一编第二章2.2节“利润极大化”,再看看利润极大化机制的运行。虚拟经济的沸腾和经济体对出口的依赖是目前最引人注目的问题,也是大量宏观调控措施直接针对的对象。回顾第一编第二章2.2节图1.22展示的利润极大化原则的作用机制图,这两者均不处于正反馈回路上。换而言之,它们是问题的表象而非症结。直接针对它们采取调控措施,无异于扬汤止沸。于是人们看到,数年调控的结果是:资本市场、房地产、对外依存度均冲上历史新高。

事实上,虚拟经济的沸腾和经济体对出口的依赖是观测经济体病态的仪表盘。发现仪表盘指示异常,不是去对症下药,而是试图阻止指针乱动,岂不可笑?既然症结在于导致三大失衡自我强化的正反馈回路。对症之策就在于切断这些回路,或至少降低其反馈的强度。

仔细观察上述图1.22,不难发现,货币政策对此几乎无从下手。唯一看来有可能的着力点似乎是“投资冲动”。从表面上看,紧缩银根可以有效遏制投资冲动。但所谓产能过剩是相对于实体经济需求不足而成立的,即投资强度超过社会有效购买力之所需。紧缩银根在压缩投资的同时,也压缩了就业和职工工资,压缩了内需,经济体内部的正反馈机制却毫发无损。紧缩银根的作用在于使经济活动冷却,它首先导致广大底层公众生计更加艰难,却根本无助于缓解三个基本的失衡:即财产性收入与工资性收入失衡;产能与内需失衡;追逐利润的货币与祭献利润的货币失衡。反之也一样。于是找不到出路的生产能力只能向海外寻找出路;找不到出路的逐利资金只能在虚拟经济中狼奔豕突,而一旦开放资本项目下的可自由兑换,势必出现大规模的资本外流----因为国内盈利机会萎缩。

至于财政政策,依然是靠控制社会上的货币量来调控经济。差别在于货币政策通过金融系统起作用,而财政政策通过行政系统起作用。当年实施“积极财政政策”时,靠大规模发行国债聚集资金,由各级政府投入路桥建设、城市建设。由于所有的建设主体都公司化了,都在追求利润极大化,结果丝毫没有削弱图1.22中的正反馈回路。事实上,由于行政权力市场化,导致贪污腐败案大量出现,加剧了货币向少数人的集中,使他们能更有效地实现资本扩张;同时降低了底层社会公众的收入,降低了原本希望提高的社会购买力,结果反而强化了图1.22中的正反馈回路。

可见,只要财政投入着眼于经济建设的速度快慢,它就无助于缓解两个基本的失衡,对调控目标而言,就是隔靴搔痒。

让我们进一步分析货币政策的机制与功效。

1919年美国的经济学家费雪在《货币购买力》一书中提出著名的费雪方程式: MV=PY。其中M为货币发行总量,V为货币流通速度,P为价格,Y为可交换的可交易财富,这成为货币数量理论的基础。

通常将Y视为以不变价格计算的GDP,将PY视为以当前价格计算的GDP,则有:

M / 以当前价格计算的GDP = V

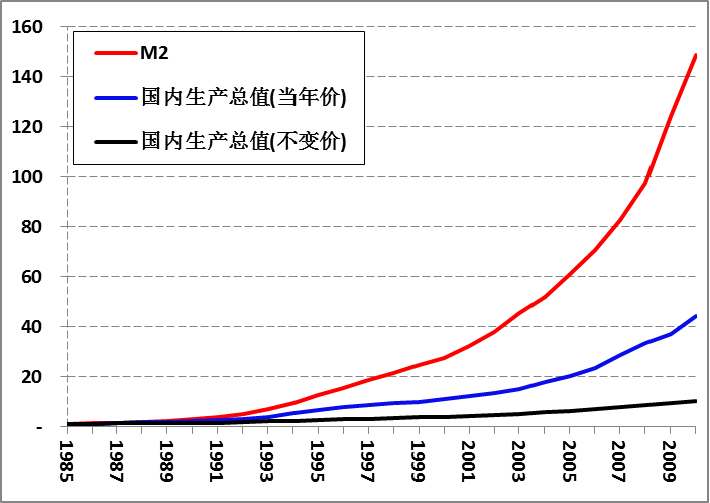

不同的学派对V有不同的解释,通常称其为货币流通速度。如果V为常数,则M与以当前价格计算的GDP应同步增减。但事实上,第一编第一章1.5节已指出,我国的广义货币的增长不但远超过以不变价计算的GDP,也明显超过以当前价格计算的GDP。(见图2.1)

图2.1:中国的M2与GDP(均以1985年为1)

西方各国也发现过类似现象,他们的经济学家们称之为“货币的迷失”,意指货币增量中无法用经济增长和通货膨胀解释的部分。于是,我们的经济学家们也煞有介事地讨论起“货币的迷失”问题来。

一些学者试图用各种因素解释货币需求量,涉及到的因素包括总财富、国内利率和通货膨胀率、股票市场、经济预期、制度和经济变革对货币需求的影响等等。由此提出了“货币需求函数”的概念。他们用复杂的数学工具研究“货币需求函数”,但均未能提高对货币需求的预测能力,只是得出了“货币需求函数”不稳定的判断。这只是对现象的另一种表述,没作出任何解释。这不免使人质疑,“货币需求函数”是否是一个有效的观察视角?

费雪方程背后隐含的假设是:货币的唯一功能是交易媒介。然而,第一编列举的大量数据表明,这不符合事实。在现实的经济体中,看起来完全无差异的货币,在不同的人手中,有完全不同的目的,承担着截然不同的功能。一些人用它做交易媒介,而另一些人“以钱生钱”,用它来聚敛更多的货币。第一编展示的大量数据表明,事实上逐利资金已经远多于作为交易媒介的资金。

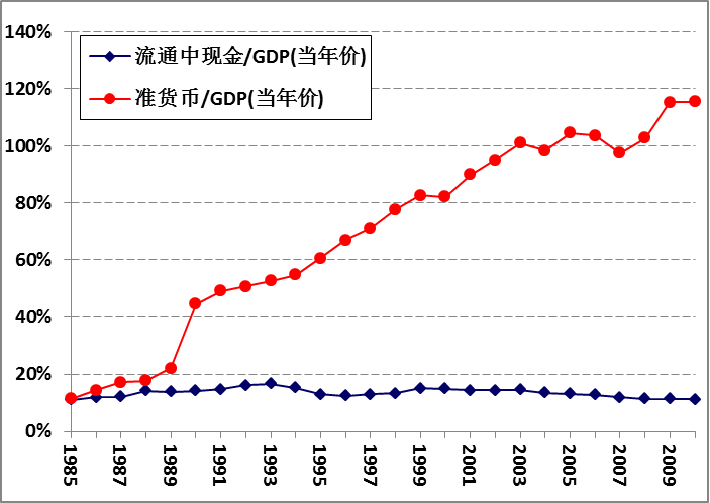

前边介绍了在央行的统计口径中,流动性最强的是流通中货币M0,它最接近于交易媒介;而对“准货币”(其他存款),金融系统必须为其支付利息,因而最接近于逐利资金。图2.2为两者的对比:

图2.2:流通中的现金与准货币对比

数据表明,1985年以后,大体满足费雪方程的只是流通中的现金M0,而作为“金融资产”的准货币,与费雪方程毫无关系,相反,它显示出了远超过GDP的增长速度。

M2将两类不同的货币一锅煮,又被学者们仅视为交易媒介,才导致了“货币的迷失”这个伪问题,这个伪问题又将学者们引向了寻找“货币需求函数的稳定性”这个死胡同。

从货币的两种功能的视角容易看到,逐利资金的标的不是可交易财富,而是货币本身,利润极大化是一种正反馈机制,依靠逐利资金,它持续地从购买商品的资金中获取利润,并将其加入到逐利资金中,使逐利资金加速增长。

同时,利润极大化机制将国民的劳动所得牢牢地压在底线,以保障资本拥有者的“国际竞争力”,而物价受制于国民购买力,自然与M2的超速增长无关。事实上逐利资金的增长超过购买商品的资金,在价格上反映为“资产”价格的上涨远超出消费品价格的上涨。面对“非理性”暴涨的资本市场,经济学家们归咎于“流动性过剩”,而事实上,过剩的是逐利资金,它大体上对应于货币中流动性最弱的准货币。

逐利资金的高速膨胀使基于交易媒介假设的费雪公式失效。由于费雪的货币数量理论是央行控制货币发行的理论基础,它的失效使各国央行陷入困境,不得不另觅出路。由此导致了关于货币政策的长期争论。

基于费雪的货币数量理论,20世纪70年代“货币主义”大师弗里德曼倡导“货币数量规则”,将货币发行量作为货币政策的中介目标--“名义锚”,意图通过调控货币发行量,保持经济的平稳增长和社会的稳定。然而“货币需求函数不稳定”使央行无法确定合理的货币发行量指标,这迫使许多国家的央行放弃了货币发行量目标。

上世纪90年代,新西兰最早试验“通货膨胀目标制”,以预订的通货膨胀率目标为货币政策的中介目标:根据通货膨胀率与预定目标的差距来决定货币发行量的收缩与扩张。此后加拿大、英国、瑞典、芬兰、智利、韩国、波兰、巴西、匈牙利、罗马尼亚等国家都纷纷效仿。

而全世界最大的经济体美国,以联邦基金利率为操作目标,其理论基础是“泰勒规则”(Taylor 1993年),Taylor认为,真实利率是唯一能和实际产出以及价格水平保持长期稳定关系的变量。因此央行应根据通胀率和总产出实际值与目标值间的差距来调节联邦基金利率的走势。不同于“通货膨胀目标制”,“泰勒规则”关注的是利率。

“通货膨胀目标制”的隐含假设是:经济体存在一个合理的通胀率,应据此调控货币发行。“泰勒规则”的隐含假设是:真实利率决定了实际产出与价格水平,且存在一个利率水平,在此水平上,全社会的产出与价格是可接受的。

广州大学的邓宏发现,通胀率与利率高度相关,相关系数高达 0.9(见邓宏《利率与通货膨胀率关系的实证分析》 广州大学学报·社会科学版第 8卷第 3期2009年 3月)。可见无论“通货膨胀目标制”还是“泰勒规则”,其本质是试图控制全社会的资本平均利润率。利润率太低资本拥有者将失去投资的动力,而利润率太高,将导致高通胀,社会将难以承受。央行的目标就是找到一个双方都能承受的水平,引导经济体平稳运行。

然而,这道路能将经济体引向何方?

无论“通货膨胀目标制”还是“泰勒规则”都放弃了基于“交易媒介”假设的货币数量控制。这不应归咎于央行的不负责任,事实上我们已经看到控制货币数量是不可能完成的任务。现在,中国央行理论上实行的是“货币数量规则”,但图2.1显示的数据表明,中国货币数量的膨胀速度不仅远高于以不变价格计算的可交易财富,甚至远高于以当年价格计算的“注水”后财富。

放弃对货币数量的控制,只关注经济体当前的表现,势必导致货币数量呈指数函数增长。于是我们看到了经济体中的第四个失衡:货币数量与可交易财富的失衡。

这一失衡持续的结果,使货币循环逐步远离实体经济,远离实体经济的货币循环必将发展出自己的运行逻辑,这就是既被视为“创新”又被视为“祸首”的“虚拟经济”。

货币循环本是为实体经济服务而产生的,而在现实运行中我们看到了它与其初衷的“异化”。它导致实体经济的各环节均处于窘迫而紧张的状态,实体经济创造的财富主要被聚敛到逐利资金拥有者手中。事实上,货币循环已经成为实体经济的主宰。(笔者就看到过好几个这样的案例:实体经济中一个可能不错的项目,被资本运作高手相中,以低廉的代价获得项目的控制权,高手从项目中提炼出可以刺激资本市场的“概念”,从资本市场中大量融资而暴富(这里控制权是高手实现暴富的关键)。至此,对高手而言,该项目的潜在价值已经发掘殆尽,利润极大化要求他“猎取”新的项目,前个项目融得的资金成为猎取新项目的本钱,而原来那个项目则任其衰落。在这些案列中,实体经济沦落为资本运作高手的“道具”)

面对日益相对萎缩的利润源,逐利资金表现出“贪婪”与“恐惧”反复无常的交替,导致难测的波动。于是我们看到,“反仆为主”的货币循环使实体经济处于风险莫测的金融环境中。

于是学界对中国的货币发行始终存在两个对立的观点,正如时任中国人民银行行长助理易纲表示:“有关目前宏观经济到底面临着何种压力出现了两种观点,分成了两派:通胀派和通缩派。”“目前我国宏观经济形势可以说是,通胀通缩一线天。”(李扬 «易纲:通胀通缩一线天» 证券时报 2005-12-19) 正如易纲归纳的:通缩派主要从产能过剩的角度来分析;而通胀派则从货币供应量进行分析。这让人想起了“瞎子摸象”的寓言。

面对这样的货币循环,央行有何计可施?经济体前景安在?

财政政策通过控制财政收支的数量与方向来调控宏观经济。

财政收入有两个来源:其一是各类税费,它由财政当局支配,无需还本付息;这类收入归根结底取决与经济体的体量,当经济萎缩时,它必然受制于某个上限;另一类是国债,它是财政当局向债主的借款,法律上需还本付息。当然政府可以赖帐,但这势必影响政府借新债的可能性。这次欧洲和美国的“主权债务危机”,就严重伤害了其借债能力----你有借不还,谁还敢再借给你?财政借债相当于政府替债主承担经营风险并挣利息。在有效需求不足,产能过剩的大背景下,难道政府赢利的本事比资本家们更大?

可见国债的合理性在于以未来更大的代价应付当前的一时之急。而当问题出自系统性危机时,国债只能使危机积累起来,为未来的危机爆发积累更为强烈的能量。

上述图1.22告诉我们,要缓解社会生产能力与有效需求的失衡,逻辑上有两个方向:或者降低社会生产能力,或者提高有效需求。

前者导致产品销毁、产能闲置乃至企业破产。这并非异想天开,在罗斯福的新政时期,1933年5月开始,新设立的农业调整管理局就在春夏两季有计划地犁掉了大约1000万英亩棉田,收购和屠宰了大约20多万头即将临产的母猪和600多万头小猪,几千万头牛和羊。(见蔡跃蕾 张伟 «罗斯福“新政”复兴美国» 环球时报2002年03月18日 第十三版) 不要以为这只是美国才有的传奇,2013年媒体曾盘点了中国十大“鬼城”,它们是:鄂尔多斯、营口、唐山、宁夏海原、京津新城、常州、贵阳、温州、云南呈贡、三亚。

“鬼城,是城镇化过程中的畸形产物,鬼城之所以鬼,与超自然力量无关,反倒是得名于实实在在的钢筋水泥。在房价飙升的背景下,炒地炒楼成为企业重要的赚钱之道,资本从各个行业涌入这一领域。地方政府依赖土地财政,开发商投机动机强烈,导致房地产项目过度开发,出现了局部严重的供大于求。

尽管有很多楼盘都卖出去了,但房子的持有者并不是为了居住,而是为了唯一的目的,即等房价上涨时卖出,宁可房子闲着。指望人口迁入也是不太实际的,空有房子而就业欠缺并不能真正吸引新移民,于是在高楼大厦的丛林之中,罕见几个人影,有些地方,马路清洁工甚至比行人还多,一到晚上,各小区漆黑一片,所谓鬼城也就由此而来,这些鬼城基础设施齐全,规划时早已计算好为了几十年的繁荣,鬼城什么都不缺,只缺人。”(《领略中国十大“鬼城”风采》2013-03-08网易房地产http://sjz.house.163.com/13/0308/11/8PEK7B2C0239035I.html)

要实现后者,一个可能的途径是对最缺乏购买力的那一部分国民进行补贴。目前建设公共财政体系,走向基本公共服务均等化,展开的教育、住房、医疗“新政”,建设主体功能区等即属此类。它本质上是财政转移支付,而这种支付有出无进,无法计算其“经济效益”。欧洲的所谓“社会民主主义”走的就是这条道路,几十年积累的结果,是既无法还本,又无法付息,于是出现了“主权债务危机”。

另一个可能的途径是强化底层公众的谈判地位。但这不是财政政策的范畴,而是法制的范畴。2007年关于新劳动合同法的争论即属此类。华为强制辞职事件和关于新劳动法数不清的“应对”讲座表明,指望政府颁布一部法就能解决问题显然过于天真。

我们很多人热衷于“与国际接轨”,而“国际”上有两类决策机制,一类是“一股一票”,它是资本决策机制;一类是“一人一票”, 它是人本决策机制。前者作用于私人领域,后者作用于公共领域。只有“一人一票”机制管住“一股一票”机制,才能缓解资本对公共决策的挟持,才能保障底层公众起码的谈判地位。

即便这一切措施都起到了作用,它也只能缓解而非根治问题。只要利润极大化原则继续起作用,追逐商品的货币与追逐利润的货币间的失衡就会扩大,无非是速度快慢而已,问题只会日益严重。一旦这失衡停止扩大,意味着资本积累停止,资本利润消失,无利可图的资本就会“用脚投票”,大规模的资本外逃将不可避免。

现在金融管理当局正在积极推进QFII和QDII。

所谓QFII意为合格的境外机构投资者制度,是指允许合格的境外机构投资者,在一定规定和限制下汇入一定额度的外汇资金,并转换为当地货币,通过严格监管的专门帐户投资当地证券市场,其资本利得、股息等经批准后可转为外汇汇出的一种市场开放模式。

所谓QDII意为合格境内机构投资者,是与QFII(合格境外机构投资者)相对应的一种投资制度,是指在资本项目未完全开放的情况下,允许政府所认可的境内金融投资机构到境外资本市场投资的机制。

实施QFII,等于取消对资本市场的管制,允许国际资本进入我们的“赌场”。论赌技,我们的机构、散户哪是国际资本的对手?人家可不是白求恩,来这里是要赚取高额利润的。看看墨西哥、东南亚、日本、韩国、俄罗斯金融风暴的先例,恐怕还是小心为上。

实施QDII,等于允许国内资金进入国外的“赌场”,中航油案、中棉储案、国储局期铜案已经提示人们,“政府所认可的境内金融投资机构”进入境外“赌场”,可能给国家财富带来什么后果。

更值得忧虑的是,允许国内资金流到境外“赌场”,等于打开了资金外流的合法渠道。据胡鞍钢估算,在90年代后半期,“4种主要类型的腐败所造成的经济损失和消费者福利损失平均每年在9875-12570亿元之间,占全国GDP 总量比重的13.2-16.8%之间。”(胡鞍钢«中国:挑战腐败» 浙江人民出版社2001年)银行储蓄存款高度集中,很大程度上与这些非法收入有关。由于外汇管制政策,这些腐败资金有相当大一部分尚未能换成外汇逃出。若外汇管制失效,恐难避免腐败资金外逃狂潮。

由此我们方可理解宏观调控困境的根源。由此出发,方可看清一些长期争论不休的问题。

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- //www.syxtk.com/wzzx/llyd/jj/2014-05-13/25962.html-红色文化网