1958年2月12日中共中央、国务院发出《关于除四害讲卫生的指示》。《指示》提出,苍蝇、蚊子、老鼠是传播疾病的媒介,而老鼠、麻雀还是损害粮食、妨碍生产的大敌。除四害、讲卫生的根本目的是“消灭疾病,人人振奋,移风易俗,改造国家”。随后,全国掀起除“四害”的高潮。到1959年6月,麻雀不再列为“四害”之一,打麻雀改为灭臭虫。

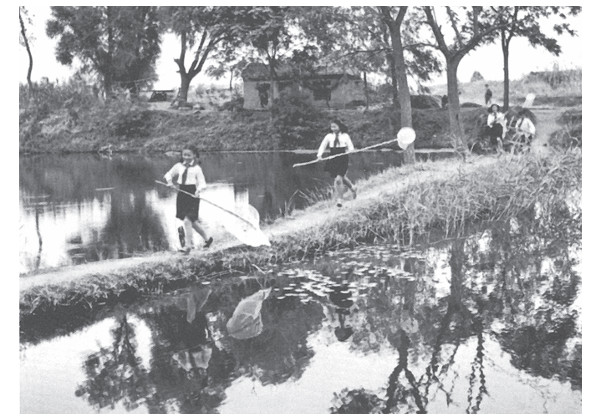

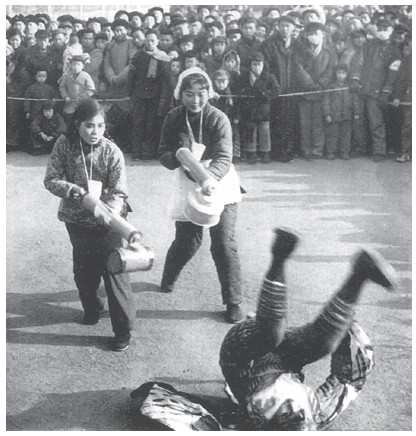

20世纪五六十年代,举国上下开展了以“除四害”(老鼠、麻雀、苍蝇、蚊子,1960年后以臭虫取代麻雀)为核心的爱国卫生运动。说起“除四害”,亲历过的人应该都有难以忘却的记忆:清晨,大家拿着长竹竿、汽枪等爬上房顶,手执旗子、扫帚吆喝着,敲打锣鼓和脸盆追赶麻雀;家家户户用开水灌老鼠洞,用六六粉熏蚊子;集体去厕所、菜场等场所捕灭苍蝇……这场运动不仅给一代人留下了深刻的记忆,也给一个高度政治化的卫生制度贴上了鲜明的时代标签。

捞孑孓,灭蚊子

因反细菌战兴起的爱国卫生运动

“苍蝇蚊虫传疾病,老鼠麻雀偷食粮,六万万人民齐上阵(嗯),一定要把它们消灭光!”这首歌谣描述的便是20世纪五六十年代开展的“除四害”运动。

“除四害”宣传画

很多人认为“除四害”是1958年“大跃进”的产物,其实不然,早在1952年,“除四害,讲卫生”就开展起来了。朝鲜战争中,美国实施细菌战,带毒昆虫也洒落到了我国东北地区,严重威胁人民的生命安全。对此,中国政府严重抗议,并于1952年3月14日的政务院第128次会议上,决定成立中央防疫委员会,后改为爱国卫生运动委员会,周恩来总理任主任,领导和组织反细菌战。由于这个运动的直接目的是反对美国的细菌战争,具有强烈的爱国主义色彩,中央就把这个运动定名为爱国卫生运动。

地方政府积极响应毛主席“动员起来,讲究卫生,减少疾病,提高健康水平,粉碎敌人的细菌战”的号召,开展起轰轰烈烈的爱国卫生运动。这为之后更大规模的“除四害”运动奠定了基础。

全民参与“除四害”

1955年11月中旬,毛泽东先后在杭州和天津召集华东、中南、东北和华北15个省、市、自治区党委书记开会,展望农业合作化和农业生产发展的远景,并将谈话内容与他的若干思考归纳成了《农业十七条》,其中第13条是“除四害”,即在7年内基本上消灭老鼠(及其他害兽),麻雀(及其他害鸟,但乌鸦是否宜于消灭,尚待研究),苍蝇,蚊子。

1956年1月25日,最高国务会议讨论后下发了《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要(草案)》(以下简称《纲要》),在《农业十七条》的基础上有所扩充,内容增加到40条,其中第27条关于“除四害”的表述为:

从1956年开始,分别在5年、7年或者12年内,在一切可能的地方,基本上消灭老鼠、麻雀、苍蝇、蚊子。此《纲要》是一份关于农业生产发展前景的十二年规划,而“除四害”从《农业十七条》开始就位列其中。其运动提出的初衷,不仅是为了提高群众的健康水平,更是为了增加粮食产量。

《纲要》公布后,中央和地方各相关部门不甘落后,纷纷要求提前完成任务。在“除四害”问题上,卫生部很快制定了《关于除“四害”和消灭疾病的规划》,要求在1957年内城市和工矿地区做到基本无鼠,农村先创造无鼠典型村,四年内达到每村十公里范围内基本无鼠;草原牧区七年内也达到基本消灭老鼠。1956年内,做到城市和农村一公里内无雀;二年内城市和农村周围三四公里以内基本无雀;三四年内基本消灭麻雀。农业领域的“跃进”思维在国民经济的各领域蔓延开来,工业领域各部门也制定了若干不切实际的指标。

这引起了周恩来的注意。在1956年1月的一次会议上,他提出要使计划成为切实可行的、实事求是的计划,而不是盲目冒进的计划。他要求国家计委和财政部要对不合理的指标“压一压”。在周恩来的领导下,经济领域的“反冒进”工作逐步展开。这样,“除四害”运动在“反冒进”时期并未在全国范围内大规模展开。

1957年的八届三中全会通过了《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要(修正草案)》,这实际上成为发动农业“大跃进”的纲领。修正后的《纲要》在“除四害”表述上也有变化:从一九五六年起,在十二年内,在一切可能的地方,基本上消灭老鼠、麻雀、苍蝇和蚊子。打麻雀是为了保护庄稼,在城市里和林区的麻雀,可以不要消灭。

1958年2月12日,中共中央、国务院联合发出《关于除四害讲卫生的指示》。2月13日的《人民日报》在发表这份文件的同时,还发表了题为《一定要在全中国除尽“四害”》的社论,提出了“使我国成为富强康乐的‘四无’之邦”的目标。全国范围内大规模的“除四害”运动很快进入高潮。

1958年演员们进行“除四害”表演

各级党政负责人亲自挂帅领导“除四害”运动,他们甚至同群众一起打扫马路、灭蚊灭蝇。中南海驻地的党政机关每周腾出一定时间,暂停日常的行政工作,高层干部亲自动手清扫卫生。大人和孩子都被组织起来,铲除杂草,填平户外的脏水坑,使孑孓没有孳生的环境。每户人家还要喷洒药剂,毒杀老鼠、苍蝇。各单位划片、分工负责,在统一时间里点六六粉熏蚊子。考虑到中南海的特殊办公环境,捕杀麻雀时,没有使用鞭炮,而是用杆子敲打脸盆。陈毅的女儿陈珊珊回忆,也许是由于生活在中南海,常常要考虑种种规矩,孩子们几乎没有这样毫无拘束、淋漓酣畅过,所以大家都异常亢奋。大家拿着杆子、脸盆赶麻雀,麻雀已经在视野里消失了,可孩子们还是兴致勃勃地敲脸盆。

以科学研究为职责的中国科学院也有类似情况。在力学所北边的三星铅笔厂附近,有一块麦地。钱学森和力学研究所的研究实习员谈庆明一起,每人带一根顶端系有红布条的竹竿,到麦地里轰麻雀,不让麻雀停下来休息。麻雀心脏很小,老是飞个不停,就会掉下来死掉。

为了赶上和引领形势,不少地方连续修改“除四害”的时间表,目标时间不断缩短。1958年,北京将“除四害”的期限定为两年,河南定为3年,江苏定为4年,有的县市甚至定为一年乃至几个月。

运动中,有的地方学校停课,工厂停工,商店停业,机关单位也停止了办公,妇女、老人、儿童都被动员起来。大街小巷贴满了“除四害、讲卫生”“深入开展爱国生运动”等标语。居委会负责辖区内居民的清洁卫生工作,每户的木家具都要搬出去用水洗刷,房顶的屋梁和木椽要搭上梯子爬上去洗得看见木头原色,总之,要做到上下左右前后“六面”光。

“除四害”的方式也是多种多样。比如,灭老鼠,有“掏窝”“水缸捕鼠”“调墨油粘鼠”“碗、桶、面盆扣鼠”等。北京一位小学生还发明了一种灭鼠的奇招,就是把老鼠逮住,往肛门里塞粒黄豆,再用线缝上,放回窝里,它拉不出屎来,就能把一窝老鼠都咬死。当然,放走前一定要把老鼠尾巴割下来,因为尾巴是用来统计战果的。

“除四害”运动中,涌现出了很多“英雄”“能手”。安徽巢湖市的工人顾友昌,仅1957年就消灭老鼠2660多只、麻雀4728多只、苍蝇90斤(当时每斤16两),挖蛹25斤10两、蛆31斤。武汉市安静街72岁的老太太蔡月英,三年如一日除“四害”,消灭了330多只老鼠、240万只苍蝇。此外,北京龙潭街道有85岁的“麻雀常”常老太太;河北定县面粉厂共青团支部书记王景贤,一枪打中6只麻雀的绝技,传遍全县;懂鸟语、识鸟性的彝族土专家李德发,用4种鸟、11种不同的声音,捕捉了大量的麻雀;长沙6岁的小英雄蒋建国,3年捕蝇14万多只。

文艺作品也紧跟主题,与时事相连。有人编写了《除四害讲卫生三字经》,有人写了“除四害”儿童歌曲《打麻雀》。诗词、歌曲、科普文章、漫画等迅速涌现,报纸、广播也大作舆论宣传。其中最具代表性的莫过于郭沫若写的《咒麻雀》:

麻雀麻雀气太官,天垮下来你不管。麻雀麻雀气太阔,吃起米来如风刮。麻雀麻雀气太暮,光是偷懒没事做。麻雀麻雀气太傲,既怕红来又怕闹。麻雀麻雀气太骄,虽有翅膀飞不高。你真是个混蛋鸟,五气俱全到处跳。犯下罪恶几千年,今天和你总清算。毒打轰掏齐进攻,最后方使烈火烘。连同武器齐烧空,四害俱无天下同。

给麻雀“平反”

麻雀是怎么成为“四害”中的老二的?

毛泽东在起草全国农业发展纲要时,听到一些地方反映“麻雀成群,祸害庄稼,一起一落,粮食上万”。毛泽东出身农村,对农民有着深厚的感情,于是决定麻雀同老鼠、苍蝇、蚊子一起,作为必须除之而后快的“四害”之一。

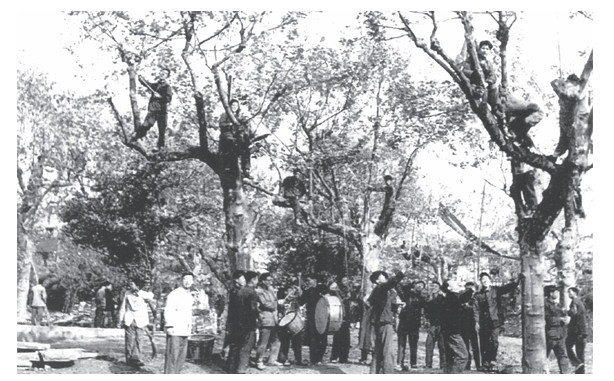

“四害”中,麻雀目标最大,最容易被发现,且比老鼠、苍蝇和蚊子要好对付,于是,成了人们重点清除的对象。白天大人们用枪打、网捕、毁窝等办法对麻雀进行围追堵截;晚上,大人拿着火把、电筒,小孩子则敲着铁桶、脸盆,把麻雀轰出窝。麻雀是盲眼,黑夜里一旦受惊离了雀窝,由于无法辨认目标,最后只能摔死在地上。

北京是当时大中城市中“剿雀大战”的典范。1958年4月20日,《人民日报》发表题为《人民首都不容麻雀生存 三百万人总动员 第一天歼灭八万》的文章,记录了当时的“剿雀盛况”:

十九日清晨四时左右,首都数百万剿雀大军拿起锣鼓响器、竹竿彩旗,开始走向指定的战斗岗位。八百三十多个投药区撒上了毒饵,二百多个射击区埋伏了大批神枪手。五时正,当北京市围剿麻雀总指挥王昆仑副市长一声令下,全市八千七百多平方公里的广大地区里,立刻锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,枪声轰响,彩旗摇动,房上、树上、院里到处是人,千千万万双眼睛监视着天空。假人、草人随风摇摆,也来助威。不论白发老人或几岁小孩,不论是工人、农民、干部、学生、战士,人人手持武器,各尽所能。全市形成了一个声势浩大的“麻雀过街,人人喊打”局面。被轰赶的麻雀在天罗地网中到处乱飞,找不着栖息之所。一些疲于奔命的麻雀被轰入施放毒饵的诱捕区和火枪歼灭区。有的吃了毒米中毒丧命;有的在火枪声里中弹死亡。

据不完全统计,1958年全国共捕杀麻雀2.1亿余只。但不久恶果出现了,1959年春,上海等一些大城市的树木发生了严重的虫灾,人行道两侧的树木叶子几乎全部被害虫吃光了。

人们在树上驱赶麻雀

一些科学家开始要求为麻雀“平反”。1956年秋,在青岛举行的中国动物学会第二届全国会员代表大会上,召开了一次关于麻雀问题的讨论会。几位科学家作了发言,认为麻雀在某些季节确实有害,但更多的时间是有益的,反对消灭麻雀。

1959年上半年,针对“大跃进”和人民公社化运动中存在的问题,毛泽东和中共中央开展了有限纠“左”工作,知识界沉闷的气氛也有所缓和。以郭沫若为首的一批历史学家发表文章为曹操“翻案”。中国科学院生物化学研究所研究员徐京华趁势说,既然曹操可以“翻案”,麻雀为什么不能平反?

1959年11月27日,中国科学院以党组书记张劲夫的名义,以反映科学家不同意见的方式,写了《关于麻雀益害问题向主席的报告》,送请胡乔木转报毛泽东,随《报告》附送了一份《有关麻雀益害问题的一些资料》,《资料》共3个部分:一、外国关于麻雀问题的几个历史事例;二、目前国外科学家的些看法;三、我国科学家的一些看法,扼要介绍了朱洗、冯德培、张香桐和郑作新4位生物学家反对消灭麻雀的意见。毛泽东看到报告后批示:各同志,这个报告作为中央杭州会议文件之十八给与会者。

1960年,由有关国家机关和科研单位人员组成、中国科学院生物学部主任童第周任负责人的“麻雀研究工作协调小组”成立。在协调小组开展工作时,毛泽东在3月18日起草的《中共中央关于卫生工作的指示》中提出:麻雀不要打了,代之以臭虫,口号是“除掉老鼠、臭虫、苍蝇、蚊子”。

毛泽东尊重科学尊重历史,收回了灭雀的命令,虽然这个过程显得长了一些,但不管用什么形式纠正自己的失误,总是令人高兴并受人敬重的。一些生物学家从1955年冬开始为麻雀的命运而抗争,在1960年春成功为麻雀“翻案”,他们为了真理敢冒风险、锲而不舍进言的精神难能可贵,历史应该记下他们的功勋。

(原文刊载于《炎黄春秋》2020年第12期)