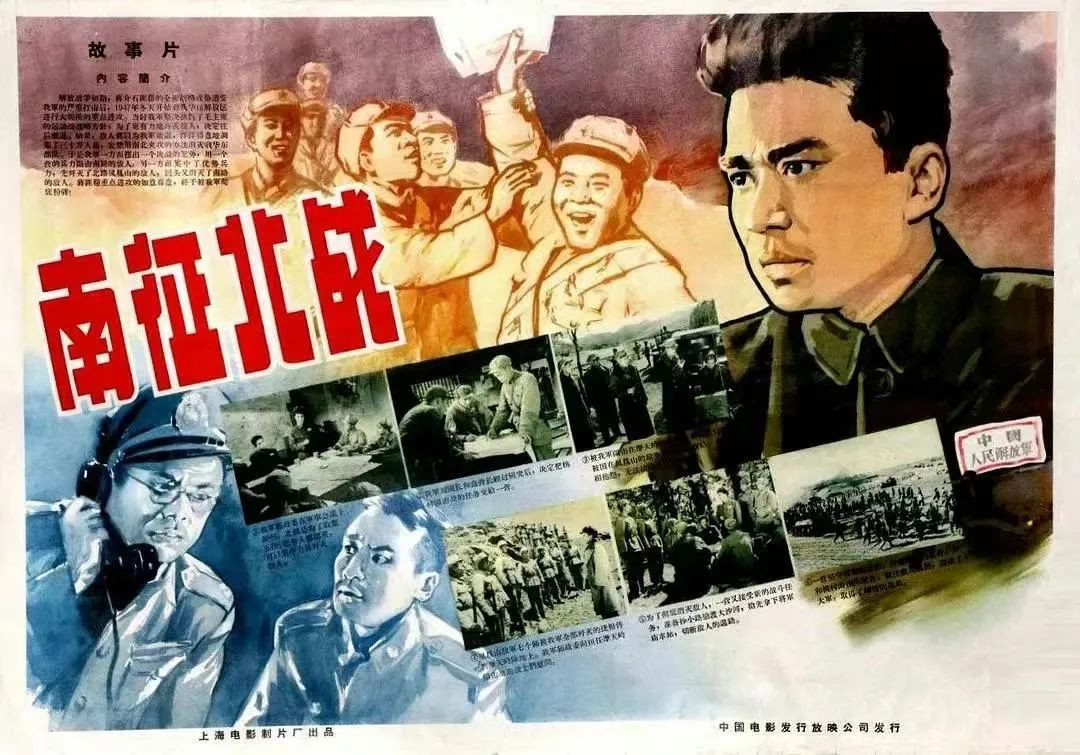

《南征北战》

新中国成立后,中央文化部电影局有关领导看到话剧《战线》,决定将其搬上大银幕。这部话剧是由时任华东军区兼第三野战军宣传部文艺科科长沈西蒙主持创作的。沈西蒙得令后,随即力邀话剧《战线》的编剧沈默君和导演顾宝璋,共同组成创作团队,写出了电影剧本《南征北战》。1952年,上海电影制片厂完成拍摄,电影一上映,便引发观影热潮,成为新中国第一部具有史诗意义的战争片。沈西蒙、沈默君和顾宝璋这三位此后又分别写出了《霓虹灯下的哨兵》《渡江侦察记》《东进序曲》,那是后话。

精兵强将 精心拍摄

《南征北战》电影剧本得到了陈毅元帅的首肯。电影局局长袁牧之指定成荫来执导此片,成荫当时因在东北电影制片厂导演了《钢铁战士》引起巨大反响,刚刚调入中央文化部电影局担任秘书长。成荫又力邀汤晓丹来一起执导《南征北战》。汤晓丹在新中国成立前就曾导演了多部作品,非常有经验,新中国成立后入职上海电影制片厂,当时已经拍摄了《胜利重逢》,成荫非常喜欢。

电影中的战争场景

电影《南征北战》的故事是根据人民解放军在莱芜战役中歼灭国民党李仙洲部这一真实事件采写的。1947年初,国民党军队在全国战场上遭到人民解放军严重打击后,改变了战略部署,集结优势兵力对我西北、华东两个解放区进行重点进攻,解放军某师一团一营的高营长率领部队转移到沂蒙山区的桃村待命。敌人以为解放军败退,集中30万军马妄图与解放军决战。我军某师在桃村前方的大沙河阻击敌人后向凤凰山转移,又在摩天岭成功拦截前来增援的国民党张军长部,协助主力部队全歼国民党李军长的7个师。战斗结束后高营长奉命担任围歼援敌的先锋,日夜兼程,偷渡大沙河,占领将军庙车站,插入敌人的心脏,为最后全歼敌张军长部并活捉张军长赢得了宝贵的时间。全片生动再现了毛泽东军事思想中的“运动战和游击战”,就像影片中刘沛然扮演的张连长所说:“营长,我搞明白了当时为什么我们大踏步向北撤退?为了集中我们的力量,把敌人一股一股地来歼灭他。”

电影拍摄时分成两组,由成荫带领摄影师朱今明负责解放军方面,汤晓丹带领摄影师顾温厚负责国民党和游击队方面。两位导演的特点也十分明显。成荫导演非常重视案头工作,把每一个角色都研究透,然后和演员们在一起讨论。而汤晓丹导演着重于事先排练,就是把每场戏拿出来让演员像话剧一样地排演一番,一是让摄影和演员们熟悉场面调度和表演,二是在实拍时能顺利通过,节省胶片。

总政治部调配了一个由步兵、炮兵、工兵等多兵种组成的混合编制营跟随剧组拍摄,担当片中解放军和国民党部队的群演。这些刚从朝鲜战场上下来的军人,来不及回家,甚至军装都还没来得及更换,就被调来剧组拍摄电影,可见部队的组织纪律性有多么强大。但是在拍摄过程中还是碰到了“问题”,谁都不愿意出演国民党军队的士兵,剧组只好耐心地做思想工作,说明拍电影是“假的”,但战士们的情感还是放不下,思想还是想不通,最后剧组只得把战士分成两组,轮流出演解放军和国民党军,这才得以顺利拍摄。

电影中的行军场景

电影拍摄过程中,吸引了不少群众前来围观。大家看到解放军战士后,纷纷夹道欢迎,热情地鼓掌;而看到头戴钢盔、穿着皮靴、手持卡宾枪的队伍后,纷纷惊呼:“这些兔崽子怎么又回来了?”导演组赶忙上前解释,众人才恍然大悟。

为再现解放战争中民工踊跃支前的场面,摄制组邀请当地老乡来参演,由于老乡们散居在各个村落,导演一度担心他们不能按时到达拍摄地点。出人意料的是,开拍当天时间还没到,拍摄点上便涌动着一队队人马,有的推着小车,有的抬着担架,还有的扛着门板。拍摄时正值初夏,当老乡们听说要拍冬天的戏时,马上帮着剧组把场景范围内出现的树叶都捋了个干净,在场工作人员无不为之感动。

《南征北战》不仅拍得艰苦,而且险情丛生。因为拍片用的TNT炸药的威力可以炸翻一个水泥碉堡,拍摄时为防意外,烟火组都要在埋炸药的地方画上白圈用以提醒。即便这样,由于技术手段落后,拍摄过程中发生的几次事故还是令摄制组心痛不已。一是在拍摄“摩天岭”战斗中,大爆炸用的不是电启动,而是点导火索。因为是在白天,导火索点着后不明显,一个工兵班班长和围观的女同志没有来得及跑开,被当场炸死。还有一次是在试戏的时候,一辆坦克开过时,路边围观人群中有个小孩突然走过,不幸被坦克履带卷了进去。

体验生活 努力转型

影片的主要演员来自刚刚成立的上海电影制片厂。扮演师政委的汤化达、营教导员潘文展、连指导员天然,以及饰演战士陈德海、李进、刘永贵、丁宝山的王琪、铁牛、仲星火、孙永平和赵大娘的扮演者布加里,均是刚刚从部队文工团转业到上影的演员。师长的扮演者陈戈是成荫导演专门从电影局剧本创作所请来的。扮演张连长的演员刘沛然当时是四十七军文工团的团长,在北京开会期间,被成荫导演“抓了壮丁”。拍完此片后,刘沛然就留在了后来的八一电影制片厂,日后的电影《林海雪原》就出自他的手笔。影片中普通话并不标准的师长和张连长的人物塑造,至今仍是同类题材的高峰。

孙道临(左)和王力(右)扮演的我军战前会议代表

高营长的扮演者冯、游击队队长赵玉敏扮演者张瑞芳、二嫚的扮演者张鸿眉、永贵妻扮演者张庆芬,都曾经是国统区的电影演员。他们刚进入共产党领导的上海电影制片厂工作,纷纷把这部电影作为自己的转型之作。

冯喆(左)扮演的高营长和刘沛然(右)扮演的张连长

这部电影一共只有四个女性角色,几乎是“和尚戏”,女演员少,戏也不多,但四个女演员张瑞芳、布加里、张鸿眉、张庆芬一进组就下去体验生活。1951年的冬天,除了布加里,其余三人对刚刚解放的农村生活感到新鲜极了。她们三人因为一直在城市长大,演戏也是演舞台上的悲剧性人物,所以感觉自己是重新做人,重新开始。一下到农村,张瑞芳等人根本不知道说些什么,就跟在布加里后面走。她们一时不知道同老乡问什么话好,也不知道怎么交流。扮演赵大娘的布加里来自部队文工团,大家就学她的问候方式:“大家好吧?收成怎么样啊?”

张瑞芳扮演的游击队长赵玉敏

体验生活的地方是在山东青州一个革命老区,虽不是真正的贫困地区,但当地的老百姓非常朴素。一到晚饭时间,大家坐在炕上围成一圈,就喝点粥,笸箩里头有自己种的烟叶,你抽完了我抽,我抽完了你抽,男女老少抽点烟消遣消遣,抽完就睡觉去了。当时演员们接触的就是这样一群老乡。

有一天,一行四人碰见了一个长得挺富态的老太太,说话也和气,就上前和她聊了聊。等回去向剧组汇报当天的“体验成果”时,村里的老支书一听,说:“哎哟,这是一个跳大神的,就她见过世面,所以跟你们聊得好。”大伙儿一听忍俊不禁。

那时候村里的老乡住得很分散,冬天也都在家里,很少出门。老支书说:“我们到冬天的时候,一天只吃一顿饭,你们跟着我们吃,我们过意不去,我们跟着你们吃,也受不了,给你们支一个小炉子吧。我去找个小油瓶,给你们打点油吧,我们一般也不吃油,以前做完菜撒上两滴,现在也不吃了。”老支书在村里另外找了一处住的地方,那是平时给大家看书的地方,里边有些图书,一边的屋顶都有点儿倾斜了,演员们在地上铺了稻草当床睡觉。老支书拿了个小油壶拎了点儿油给她们送过来,帮她们支起一个小炉子,演员们就可以自己烧饭了。有时张瑞芳买来白菜,把菜心泡上花椒水当咸菜,生活上也是极度接近老百姓了。然后平时就到处找老乡聊,了解他们的所思所想。当时张瑞芳戴了一只挺普通的手表,支书的女婿问这是干啥的?张瑞芳说是看时间用的。“这有啥用,得多少钱?”张瑞芳说的钱数很便宜,但在当时也大概相当于一头牛的价格。把支书的女婿吓了一跳,说:“那太不值得了,买个老牛戴手上,你何必戴着它呢?!”

剧组中有人提出来没见过怎么打游击?是什么样的人在打游击?于是,组织上就调动了一些从前打过游击的、击毙过敌人的游击队战斗英雄来,给演员们讲当年打游击的故事,演员们脑子里对于战争的空白印象一点一点地丰富起来。

演员里还有13个文工团的团长,他们普遍都有实际军营生活经验。而国统区来的扮演正面角色的演员们,却感觉到自己从前的一套表演风格都不管用了。开机拍摄的时候,连导演都觉得奇怪:“你们怎么突然变成一个新演员了,怎么什么都不会了,我让你看镜头,你那么紧张干什么?”这些从国统区来的演员们就主动下到农村,熟悉生活。因为他们戏里的服装是找上海裁缝做的,领子都拿糨子刮得笔挺,他们就拿到河里去洗,洗完以后用棉花絮起来缝上,然后一天到晚都穿着,让太阳晒得都掉了色,等到拍戏时就自然显旧了,看上去和老乡越来越像了。他们平时也有意识地远离国统区扮演反面角色的演员,比如与赵丹等人日常都不来往,说:“我们不跟你们在一块儿了,我们跟解放区的同志们在一起,多熏一熏吧。”

几个女演员从没有摸过枪,汤晓丹导演说:“你们几个去试试打枪。”几个人就到一个山头上去练打枪,面对真子弹,她们是真紧张。张鸿眉对旁边演嫂子的张庆芬说:“你先打吧。”就看张庆芬一只眼睛闭着,另一只眼睛睁着,眼皮紧张得直跳。轮到张鸿眉了,子弹上了膛,“”一枪打了出去,哪知后座力大,她差点坐到地上。随后应该马上拉枪栓把弹壳退出来,再打第二枪,可张鸿眉紧张得怎么也退不出来。一位跟组一起拍戏的战士说:“你要快,‘’地打出去以后,赶紧拉枪栓,马上推上去,子弹自己会进去的。”可张鸿眉怎么都学不会。最后的完成片中,张鸿眉打的两枪,是分两次拍摄剪辑而成的。

平时,演员们和跟组的战士们在一块儿生活。战士们当时还忙于学速成识字法,演员们就教他们学识字,彼此间的关系越来越融洽,演员们在外形、动作、语气上也潜移默化地发生着变化。

审查严格 有惊无险

拍摄的第一批样片被送到北京审查,以决定演员是否合适,若不合适就要及时换人。因与国统区时期的表演风格发生了质的变化,送审回来以后,大家又在一起互相找问题。有的说:“一点精神也没有,这个角色还不如你个人朴实呢,你本身还有朴实的东西,角色反而没表现出来。”有的称:“冯演的营长不像,看上去虽然文气,部队里也有文的,但是没有那么文的,英武也不是那样。”还有人提出:“你还搀着伤兵呢,自己倒像个病人。”演员们都认为这是非常严肃认真的革命工作,受到批评的演员都做了详细的笔记。在战士们和文工团同志们的帮助排练下,演员们慢慢地都能够胜任了。

同是国统区电影演员的孙道临在片中扮演解放军战前会议代表,虽然只有一句台词,即:“看形势还是很严重。”但他那时并没有信心能够继续当演员,正准备改行当编剧。通过在《南征北战》中,和成荫、汤晓丹导演的合作,他坚定了自己的信心,并为影片担任了片头旁白,一年后成功地主演了沈默君编剧、汤晓丹导演的经典名片《渡江侦察记》。

陈戈扮演的我军师长

陈戈饰演的师长原本是从志愿军调来的一位政委,审查意见说他太文气,就把陈戈调来了。因为演员们都住在一个院,大家睡地铺,男演员在南房,女演员在北房。晚上,陈戈一直在演练最后一大段台词:“在东北战场上,在西北战场上……”其他的演员也睡不着,一直听着他在念,最后大家都睡着了,陈戈还在坚持练习。

阳华扮演的敌李军长

影片中的反面人物也别具特色,项堃扮演的张军长、白穆扮演的参谋长和阳华扮演的李军长尤为出彩。为塑造好角色,他们前往从苏州迁往山东禹城的“解放军官训练团”体验生活,这个训练团是教育改造国民党军官俘虏的机构。通过查看了大量的资料和国民党军官手书的“自供状”,他们积累了大量主要反派的表演素材。正因为下了很大功夫,使得表演效果异常深刻。张军长的台词“请你们坚持最后五分钟,请你们坚持最后五分钟!”和李军长的台词“张军长、张军长,请你看在党国的分上赶快伸出手来拉兄弟一把!”一度成为流传最为广泛的“名段名句”。

项堃扮演的敌张军长和白穆扮演的敌参谋长

电影局的审查意见里还专门提到了张军长的扮演者项堃的表演,说完全是形式主义的创作方法。原来,项堃受到了苏联电影《攻克柏林》中扮演希特勒的演员的影响,那时一切都学“苏联老大哥”的,哪知全被否定了。成荫导演在会上宣布:“项堃的表演,局里认为是形式主义的,要全部重拍。”会后,项堃找到导演说:“如果重新拍的话,希望给我一段时间让我好好想想,并且能不能给我一间屋子?”剧组同意了他的要求,在老乡烤烟的房子里给他搭了一个铺,项堃就在里面苦思冥想,还和搭档白穆时常交换意见。通过“闭门思过”,项堃改变了路子,过去是把张军长当“兽”来演,这次是把他当人来演,取得了良好的反响。电影公映的时候,恰逢苏联电影代表团访华,导演格拉西莫夫认为张军长这个角色塑造得很成功。

项堃剧照

电影上映后,上海过去的电影界和话剧界的同人们给出了一个结论:这些演员们都好像是换了一个人的感觉。

电影《南征北战》由陈毅元帅、粟裕大将亲自组织,当时投资百万元,参演演员达3000人。这部战争大片拍摄公映至今已经70多年了,它和八一电影制片厂分别于1962年、1965年出品的《地雷战》《地道战》一起,被影迷们亲切地称为“老三战”。

(作者单位:南京艺术学院口述历史研究中心)

(原文刊载于《炎黄春秋》2025年第1期)